歯科矯正

最終更新日:2025年12月6日

矯正が終わらない?考えられる原因と対処法を解説

「いつになったら矯正が終わるんだろう……」

「予定期間を過ぎたのに、まだゴールが見えない」

最初に聞いていた期間よりも治療が長引いてしまうと、「自分の歯並びは治らないのではないか」「何か失敗しているのではないか」と不安になってしまいますよね。

矯正治療が長引くのには必ず「理由」があり、それに対する適切な解決策も存在します。

この記事では、歯科矯正が終わらないときによくある7つの原因と、状況を好転させるためにできる5つの対処法を解説します。

目次

- 矯正治療の平均期間はどれくらい?

- 部分矯正:平均3〜6ヶ月

- 全体矯正:平均1~3年

- ワイヤー矯正よりも、マウスピース矯正は期間に個人差が出やすい

- 矯正が終わらない7つのよくある理由

- ①歯の動きが遅い

- ②マウスピースの装着時間不足

- ③舌癖・口呼吸などの“悪習慣”

- ④治療計画と現実にズレが生じている

- ⑤年齢や骨の硬さ

- ⑥医師の知識や技術が不足していたから

- ⑦抜歯症例・複雑症例だから

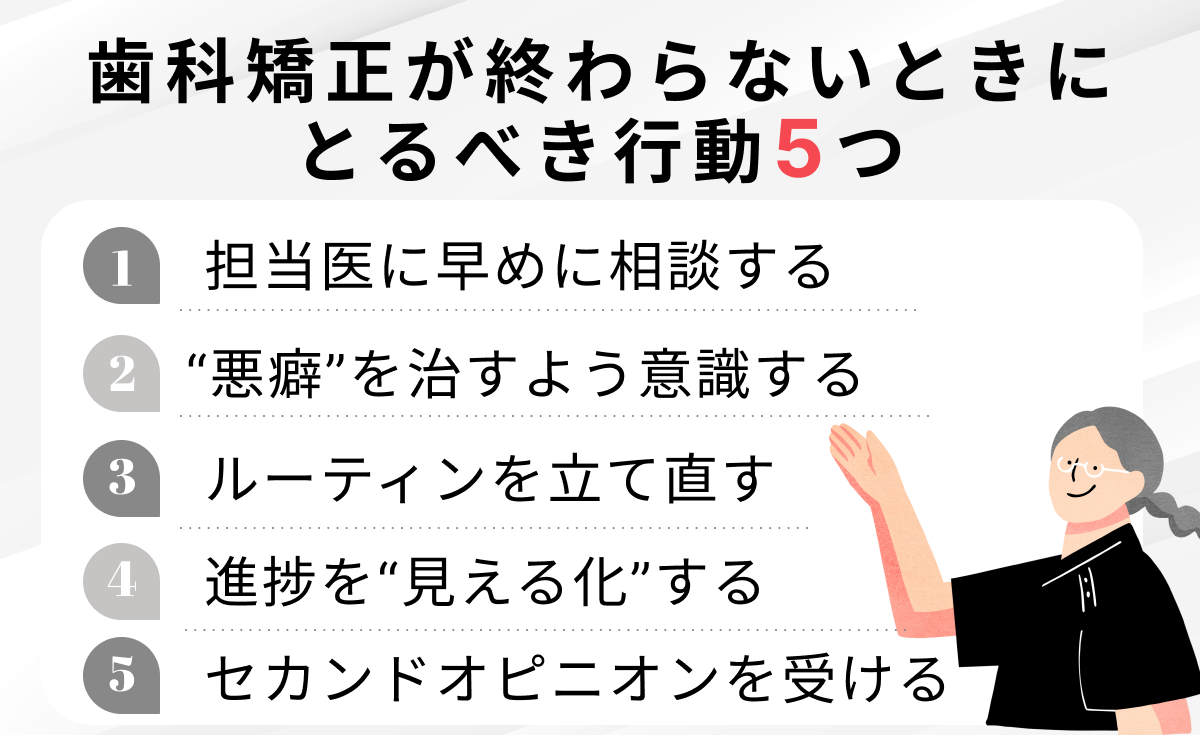

- 歯科矯正が終わらないときにとるべき行動5つ

- ①担当医に早めに相談する

- ②無意識の“悪癖”を治すよう意識する

- ③装着のルーティンを立て直す(マウスピース矯正の場合)

- ④ゴールまでの進捗を“見える化”する

- ⑤セカンドオピニオンを受ける

- 焦らず、納得のいく矯正治療を目指して

- あらかじめ矯正期間の目安がわかるマウスピース矯正

矯正治療の平均期間はどれくらい?

矯正治療は時間のかかるものとは理解していても、予定よりも長引くと「失敗なのでは」と疑問を持ってしまうのも無理はありません。

まずは、矯正治療にかかる平均的な期間を確認してみましょう。自分の進行が順調なのか、それとも遅れがあるのかを冷静に見直すことができます。

部分矯正:平均3〜6ヶ月

部分矯正は、前歯を中心とした限られた範囲の歯並びを整える治療です。

対象となる歯の本数が少ないため、全体矯正に比べて短期間で治療が終わるケースが多く、平均的な治療期間は3〜6ヶ月程度とされています。

ただし、噛み合わせの状況によっては想定よりも期間が延びることもあります。

あわせて読みたい

「歯の矯正期間が長すぎる」と言われる理由は?対処法3つを紹介

全体矯正:平均1~3年

全体矯正は、前歯から奥歯まで歯列全体の位置を整える治療です。

軽度な不正咬合はもちろん、重度の歯並びの悪さにも対応できるため、部分矯正に比べて時間を要するのが一般的です。

治療期間の目安はおよそ1〜3年程度ですが、歯並びの状態によってはそれ以上かかることもあります。

特に、抜歯が必要なケースや、歯のねじれ・重なりが強い場合には、治療が長期化する傾向にあります。

ワイヤー矯正よりも、マウスピース矯正は期間に個人差が出やすい

矯正治療の種類によっても、治療期間には違いがあります。

ワイヤー矯正は、歯にブラケットを固定し、ワイヤーで持続的に力をかけて歯を動かす治療法です。歯科医師の管理下で治療が進むため、計画通りに進行しやすい一方、通院頻度が多くなることや、装置による見た目・痛みが気になる場合もあります。

一方、マウスピース矯正は、透明なマウスピースを1日20時間以上装着することで少しずつ歯を動かしていきます。目立ちにくく、取り外しもできるため日常生活への負担が少なく、通院回数も比較的少なく済むのが大きなメリットです。

ただし、装着時間が足りないと計画通りに歯が動かず、治療期間が長引く原因になります。

つまり、マウスピース矯正は歯並びの状況やその人の習慣によって個人差が出やすく、「どれだけ計画通りに装着を続けられるか」が治療期間に直結するといえるでしょう。

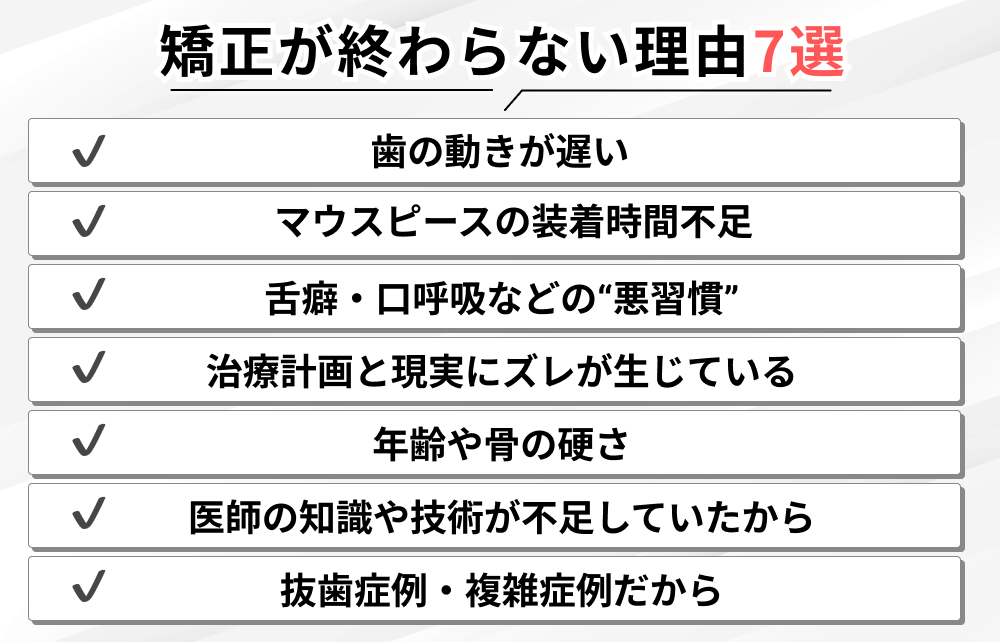

矯正が終わらない7つのよくある理由

矯正治療はもともと長期にわたるものですが、想定よりも治療期間が延びてしまう背景には、いくつかの原因があります。

ここでは、矯正が予定通りに進まないときに考えられる7つの主な理由を解説します。

①歯の動きが遅い

矯正がなかなか終わらない原因のひとつに、歯の動きが想定よりも遅いということがあります。

そもそも歯科矯正では、安全性を重視して歯をゆっくりと動かしていく必要があります。

その理由は、歯は1ヶ月に0.3〜0.5mmほどしか動かず、急激に動かそうとすると歯根が吸収されたり、歯ぐきが下がったりといったリスクが生じるためです。

特に、抜歯をともなう全体矯正では歯を大きく動かす必要があり、その分治療期間が長引く傾向にあります。

このように、歯の動きには個人差があるため、ある程度の時間がかかるのは避けられないこともあるのです。

②マウスピースの装着時間不足

マウスピース矯正が予定より長引く最大の原因は、装着時間が足りていないことです。

マウスピース矯正では、1日20時間以上の装着が推奨されています。これは、歯にかかる力を持続させることで、計画通りに歯を動かすためです。

しかし、装着時間が不足すると歯の移動が停滞し、次のステップに進めなくなってしまいます。

そのため、外したまま忘れてしまったり、違和感から装着を避けてしまったりすると、知らず知らずのうちに治療の進行が遅れていくことになるのです。

このように、マウスピース矯正では「きちんと装着時間を守ること」が、スムーズな治療完了への鍵となります。

③舌癖・口呼吸などの“悪習慣”

「舌癖」や「口呼吸」といった日常的な悪習慣も矯正の進行に大きな影響を与えます。

これらの癖は、無意識のうちに歯に不自然な力を加え続けるため、矯正装置の力に逆らうような形で歯の動きを妨げてしまいます。

たとえば、舌で前歯を押す癖があると、せっかく整えた歯並びが再び前に押し出されてしまい、予定通りに治療が進まなくなることがあります。

また、口呼吸が続くと口の中が乾燥しやすくなり、マウスピースの装着感の悪化を招きます。その結果、着けるのが億劫になり、装着時間の低下にもつながります。

こうした習慣は、矯正中だけでなく治療後の後戻りのリスクも高めるため、できるだけ早い段階で意識して改善していくことが重要です。

④治療計画と現実にズレが生じている

矯正治療が長引く原因のひとつに、当初の治療計画と実際の歯の動きとの間にズレが生じているケースがあります。

矯正治療は、精密な検査をもとに計画が立てられますが、実際には歯の動き方や骨の状態、患者さんの生活習慣などにより、計画通りに進まないこともあります。

特にマウスピース矯正では、歯の動きが予定から外れてしまった場合、治療のやり直しが必要になることもあります。

このような場合、「リファインメント」と呼ばれる追加の処置が行われるのが一般的です。新たに歯型を取り直して、改めてマウスピースを再作製する必要があるため、その分治療期間も延びてしまいます。

このように、わずかなズレでも治療期間に影響するため、経過観察のたびに歯の動き具合を丁寧にチェックし、必要に応じて計画を見直す柔軟な対応が求められます。

⑤年齢や骨の硬さ

矯正が長引く原因として、年齢や骨の硬さといった「体質的な要因」も見逃せません。

一般的に、若年層ほど新陳代謝が活発で骨が柔らかいため、歯が動きやすく矯正もスムーズに進む傾向があります。

一方で、年齢を重ねると骨が硬くなり、歯の動きがゆるやかになるため、治療期間が長くかかることがあります。

このように、矯正の進み具合は年齢や骨の性質にも大きく左右されるため、年齢を重ねると当初の治療計画よりも長くなる可能性が高いことは理解しておきましょう。

⑥医師の知識や技術が不足していたから

担当医の知識や技術が不十分な場合、矯正が計画通りに進まず、治療が長引く原因になります。

矯正治療は、ただ装置を装着して完了ではありません。歯の動き方を予測しながら細やかな調整を重ねていかなければなりませんが、それには十分な経験と専門的な知識が必要です。

ゆえに、経験不足の医師だと治療計画が適切に立てられなかったり、進行に合わせた調整ができなかったりするリスクがあります。

安心して治療を進めるためには、矯正を始める前のカウンセリング時に、担当医の実績や治療方針をしっかりと確認しておくことが大切です。

⑦抜歯症例・複雑症例だから

治療期間が長くなるケースとして、抜歯を伴う矯正や、噛み合わせのズレが大きい複雑な症例が挙げられます。

たとえば、歯を抜いてスペースを確保する「抜歯矯正」は、歯を大きく動かす必要があるため、非抜歯のケースよりも時間がかかります。

また、上下の歯の噛み合わせに大きなズレがある複雑な症例では、単に歯を並べるだけでなく、咬合のバランスや骨格との調和も見ながら治療を進める必要があり、その分治療が長期化することがあるのです。

このように、もともとの歯並びの状態や治療の難易度によっては、平均的な治療期間を大きく超えることも珍しくありません。

歯科矯正が終わらないときにとるべき行動5つ

治療が予定より長引いていると、不安や焦りが募ってしまうものです。しかし、そうした気持ちに飲み込まれてしまう前に、まずは冷静に今の状況を見つめ直すことが大切です。

ここでは、矯正治療が思うように進まないときに患者側でできる「5つの行動」をご紹介します。

①担当医に早めに相談する

矯正が思うように進んでいないと感じたら、まずは担当医に相談することが最も重要です。

治療の進行に不安を感じても、自分だけで判断してしまうと誤解が生じたり、無駄に心配を抱える原因にもなります。

専門的な視点から、現在の歯の動きや治療計画にズレがあるかどうかを確認してもらいましょう。

また、マウスピースの装着状況や口腔内の変化、生活習慣による影響などは、患者本人が気づかないうちに治療を遅らせているケースもあります。

そうした要素も含めてアドバイスをもらうことで、次のステップに必要な対策が明確になります。

②無意識の“悪癖”を治すよう意識する

相談を通して治療が遅れている原因が明らかになった際、舌癖や口呼吸など、日常的な“悪癖”が関係していることも少なくありません。

こうした癖は自覚しにくいうえに、歯並びに継続的な負荷をかけてしまうため、矯正の効果を妨げる原因となります。

たとえば、舌で歯を押す癖があると、歯を元の位置に押し戻すような力が働き、予定通りに動かなくなってしまうこともあります。

まずは自分の癖に気づくこと、そして意識的に行動を変えることが大切です。

そのうえで、必要に応じて「口腔筋機能療法(MFT)」などのトレーニングを取り入れることも効果的です。

③装着のルーティンを立て直す(マウスピース矯正の場合)

マウスピース矯正は、装着時間の自己管理が治療の成否に大きく関わる治療法です。だからこそ、一度装着のリズムが崩れてしまうと、治療の進行に大きな遅れが出てしまいます。

たとえば、外食や旅行、体調不良などをきっかけに装着時間が短くなると、そのまま習慣が乱れがちになります。

「あとで着けよう」「今日は少しだけ休もう」といった小さな妥協が積み重なることで、マウスピースがうまくフィットしなくなり、治療の再設計(リファインメント)が必要になることもあります。

そうならないためには、日常のスケジュールに装着時間をしっかりと組み込んだ“ルーティン”を再構築することが重要です。

食事や歯磨きの後にはすぐ装着する、外出時にも必ず携帯するなど、自分なりのルールを決めておくと継続しやすくなります。

④ゴールまでの進捗を“見える化”する

矯正治療が長引いていると感じたときこそ、「あとどれくらいで終わるのか」を明確にすることが大切です。

治療の進み具合が見えない状態では、不安や焦りが大きくなりやすく、モチベーションの低下にもつながります。

一方で、残りのマウスピース枚数や次回の調整目標など、治療の“ゴール”が具体的に見えていると、前向きな気持ちで治療に取り組みやすくなります。

たとえば、矯正治療の進捗チェック表を記録したり、スキャン更新時の変化の度合いを記録したりすることで、治療のペースを自分自身でも管理しやすくなるのでおすすめです。

マウスピース矯正Oh my teethでは、LINE上で「あと○日」などゴールまでの見える化が可能です。また、モチベーションが低下して装着時間が短くなっていると、専属の医療チームからLINEでお声がけさせていただいています。

⑤セカンドオピニオンを受ける

どうしても治療が進まない、または納得のいく説明が得られないという場合には、セカンドオピニオンを受けるのも一つの選択肢です。

矯正治療は医師の診断や方針によって大きく左右されるため、他の専門医の意見を聞くことで、新たな視点や改善のヒントが得られることがあります。

「今の治療計画は妥当なのか」「他に進め方の選択肢はあるのか」といった疑問がある場合は、ひとりで悩まず第三者に相談してみましょう。

焦らず、納得のいく矯正治療を目指して

矯正治療が予定よりも長引くと、不安やストレスを感じるのは当然のことです。

しかし、治療がスムーズに進まないのには、装着習慣や癖、治療計画のズレ、身体的な条件など、さまざまな理由が関係しています。

今回の記事でご紹介した「治療が遅れる原因」を正しく理解し、自分で改善できることから少しずつ取り組むことで、矯正を再び前向きに進められるようになるはずです。

また、不安を感じたときには、担当医やセカンドオピニオンを活用してみましょう。一人で悩まず、納得できる治療を選択していくことが大切です。

あらかじめ矯正期間の目安がわかるマウスピース矯正

マウスピース矯正 Oh my teethでは、矯正開始前に歯並びの変化予測を3Dで見られるシミュレーションを作成します。シミュレーションではマウスピースの使用枚数ごとの歯並びの変化予測がわかります。

「今どれくらい動く過程なの?」「うまくいけばあとどれくらいで終わる?」などを、いつでもLINEから確認できます。

マウスピース矯正 Oh my teeth 導入クリニックの無料診断にお越しいただくと、3Dシミュレーションを作成できます。シミュレーション作成のために必要な精密検査は無料です。

まずは以下の赤いボタンから無料診断を予約し、あなたの未来の歯並びを見てみましょう。