歯科矯正

最終更新日:2025年8月6日

歯並びが悪い原因は?│リスク・治療法を解説

「自分の歯並びって悪いのかな?」と気になったことはありませんか?

出っ歯やガタガタの歯並びは見た目だけでなく、噛み合わせや滑舌、健康にも影響することがあります。

本記事では、歯並びが悪いとされる主な種類や原因、放置によるリスク、そして治療方法までをわかりやすく解説。

矯正を検討している方にも役立つ情報をまとめました。まずは今の状態を知ることから始めましょう。

目次

- 悪い歯並びとは?

- 出っ歯(上顎前突)

- 受け口(下顎前突)

- すきっ歯(空隙歯列)

- 噛み合わせが深い(過蓋咬合)

- 一部が逆に噛んでいる(交叉咬合)

- ガタガタ・八重歯(叢生)

- 前歯が噛み合わない(開咬)

- 歯並びが悪い原因

- ①指しゃぶり・頬杖・口呼吸などのクセ

- ②口周りの筋力バランスの乱れ

- ③虫歯・歯周病による歯の移動

- ④生まれつきの歯の本数・大きさの問題

- 歯並びの乱れを放置する6つのリスク

- ①咀嚼・消化器官に負担がかかる

- ②口臭・虫歯・歯周病リスクの増加

- ③発音や滑舌への影響

- ④口呼吸によるドライマウス

- ⑤見た目のコンプレックス

- ⑥肩こり・頭痛との関連

- 悪い歯並びを治す方法

- ワイヤー矯正|重度・複雑な症例にも対応

- マウスピース矯正|軽度~中度の症例に対応

- 悪い歯並びに関するよくある質問(FAQ)

- 歯列矯正をやらないほうがいい人は?

- 歯列矯正にかかる費用は?

- 歯並びが悪いのが気になるなら早めに相談してみよう

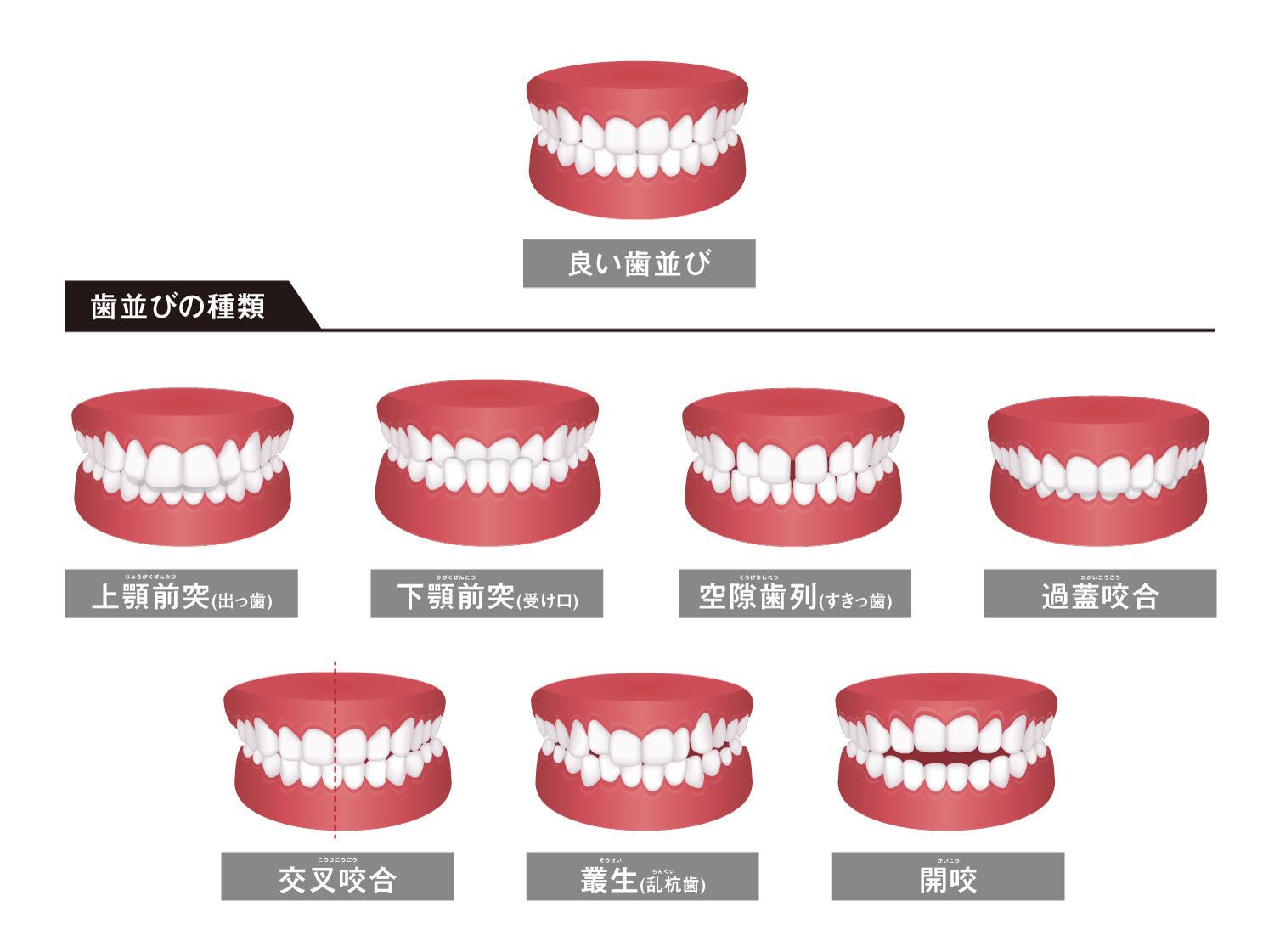

悪い歯並びとは?

歯の位置やあごの大きさ、上下の噛み合わせなどに乱れが生じている悪い歯並びを、専門用語で「不正咬合(ふせいこうごう)」と言います。

ここからは7つの不正咬合と、それぞれの特徴を解説します。

出っ歯(上顎前突)

出っ歯は、口元が前に突き出たように見える歯並びの一種です。

上の前歯が通常よりも前方に突出している、または下の前歯が極端に奥に引っ込んでいる場合に、出っ歯(上顎前突)の状態となります。

このような状態では、口が閉じにくくなったり、前歯で食べ物を噛み切るのが難しくなったりすることもあります。

また、発音に影響が出たり、唇が乾きやすくなったりするケースも少なくありません。

受け口(下顎前突)

受け口は、下の歯や下顎が上の歯より前に出ている状態の歯並びです。

通常、上の歯が下の歯よりも少し前に出ているのが理想的な噛み合わせですが、受け口ではその関係が逆転し、下顎が前に突き出たように見えます。

このような状態では、しっかりと噛み合わせることが難しくなり、食べ物をうまく噛みきれなかったり、滑舌が悪くなったりすることがあります。

また、横顔のバランスが崩れて見えることもあり、見た目のコンプレックスにつながる場合もあります。

あわせて読みたい

受け口の治し方|原因と重症度別の治療法を徹底比較

すきっ歯(空隙歯列)

すきっ歯は、歯と歯の間にすき間がある状態の歯並びです。

本来、隣り合う歯は適度に接して並んでいますが、すきっ歯では前歯や奥歯の間に明らかなすき間ができており、歯列全体に統一感がありません。

このような状態では、食べ物が詰まりやすくなるほか、発音が不明瞭になることもあります。特に「サ行」などの発音で息が漏れやすくなるため、滑舌に影響する場合もあります。

また、笑ったときにすき間が目立ちやすく、見た目の印象に悩む方も少なくありません。

あわせて読みたい

すきっ歯の原因とは?先天性・癖・骨格などタイプ別に解説

噛み合わせが深い(過蓋咬合)

噛み合わせが深い状態とは、上の前歯が下の前歯を大きく覆っている歯並びのことです。

通常は、上の前歯が下の前歯の1/3〜1/2ほど重なるのが理想ですが、過蓋咬合ではそれ以上に覆いかぶさり、下の前歯がほとんど見えないほど深く噛み込んでしまいます。

このような状態では、下の歯が上の歯茎に当たって痛みを生じたり、歯に過度な負担がかかったりすることがあります。

さらに、顎関節にも負荷がかかりやすく、顎の疲れや痛みにつながることもあります。

あわせて読みたい

噛み合わせが深い状態をマウスピース矯正で治したい方必見!過蓋咬合の原因・治療方法を解説

一部が逆に噛んでいる(交叉咬合)

交叉咬合は、上下の歯の噛み合わせが一部分だけ逆になっている歯並びです。

本来、上の歯が下の歯より外側にくるのが正常な噛み合わせですが、交叉咬合では特定の部分で下の歯が上の歯より外側に出ている状態になります。

奥歯や前歯など、噛み合わせのズレる場所によって症状はさまざまです。

このような状態では、咀嚼のバランスが崩れやすく、噛みづらさや顎のゆがみにつながることがあります。

あわせて読みたい

噛み合わせが悪いってダメなこと?放置するリスクと対処法を紹介

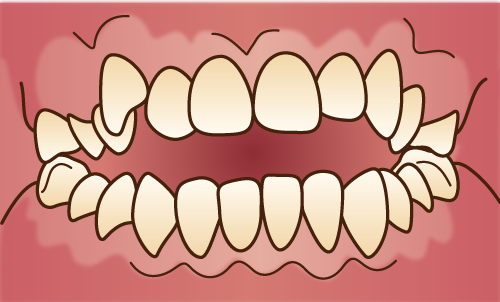

ガタガタ・八重歯(叢生)

ガタガタ・八重歯は、歯が不揃いに生えている状態の歯並びです。

歯がねじれたり、前後に重なったりして、歯列に沿ってきれいに並んでいない状態を「叢生(そうせい)」と呼びます。

中でも、犬歯が歯列の外側に飛び出している「八重歯」は叢生の代表的な例です。

このような状態では、歯磨きがしづらく、磨き残しが発生しやすいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

また、見た目のコンプレックスにつながり、人前で口元を隠してしまう方も少なくありません。

ガタガタな歯並びは基本的に、歯が生えるスペースが足りないことで起こります。例えばあごのスペースに対して歯が大きすぎたり、歯の大きさに対してあごのスペースが小さいなどです。

また、指しゃぶりや舌で歯を押す癖などによって、部分的に歯並びが悪くなってしまうこともあります。

また、指しゃぶりや舌で歯を押す癖などによって、部分的に歯並びが悪くなってしまうこともあります。

あわせて読みたい

八重歯とは?放置するリスクや治療方法・費用・期間を解説

前歯が噛み合わない(開咬)

開咬は、奥歯で噛んでも前歯が噛み合わず、すき間ができている状態の歯並びです。

上下の前歯が接触せず、常に開いているため、麺類や野菜などを前歯で噛み切ることが難しくなります。

口を閉じてもすき間が空いてしまうため、見た目の違和感を気にする方も多いです。

また、発音が不明瞭になったり、口呼吸のクセがついたりすることで、口腔内が乾燥しやすくなるなどの問題も生じやすくなります。

あわせて読みたい

理想の歯並びとは?整った歯並びがもらたすメリットも紹介

歯並びが悪い原因

歯並びが悪くなる背景には、遺伝的な要因だけでなく、日常生活の中で無意識に行っている癖や口周りの筋肉の使い方など、さまざまな要素が関係しています。

ここでは、歯並びが悪くなる代表的な原因を4つに分けて解説していきます。

①指しゃぶり・頬杖・口呼吸などのクセ

日常生活の中で無意識に行っている癖は、歯並びに大きな影響を及ぼすことがあります。

たとえば、長期間の指しゃぶりや爪を噛む癖は、前歯に力がかかり続けることで出っ歯や開咬を引き起こす原因になります。

また、頬杖を頻繁につくと、顎の位置が左右どちらかに偏り、歯列全体がゆがんでしまうこともあります。

さらに、口呼吸の習慣があると、舌の位置が本来より下がったままになり、上顎の成長が抑えられて歯並びが乱れやすくなる傾向があります。

②口周りの筋力バランスの乱れ

口元の筋肉は、歯や顎の位置を安定させるうえで重要な役割を果たしています。

しかし、舌・唇・頬などの筋力バランスが崩れると、歯にかかる力が不均等になり、徐々に歯並びが乱れてしまうことがあります。

たとえば、舌の筋力が弱いと舌が正しい位置に収まらず、前歯を押し出すような力が常に加わることで、出っ歯や開咬の原因になります。

また、唇や頬の筋力が弱いと、歯列を内側から支える力が不足し、歯が外側に広がってしまうケースもあります。

見た目だけでなく、噛み合わせや発音にも影響するため、筋力のバランスは歯並びにとって欠かせない要素です。

③虫歯・歯周病による歯の移動

歯並びの乱れは、虫歯や歯周病といった口腔内の病気が原因で起こることもあります。

虫歯が進行して歯を失ったり、歯周病で歯を支える骨が溶けてぐらついたりすると、周囲の歯が空いたスペースに向かって倒れ込んでしまうことがあります。

その結果、全体のバランスが崩れて歯列が乱れてしまうのです。

また、歯周病は歯を動かすために必要な「歯槽骨」に影響を与えるため、矯正治療を希望する際の妨げになるケースもあります。

④生まれつきの歯の本数・大きさの問題

歯並びは、生まれつきの歯の本数や大きさにも大きく左右されます。

たとえば、先天的に歯の本数が少ない「先天性欠如歯」や、通常よりも歯が小さい「矮小歯(わいしょうし)」があると、歯と歯の間にすき間ができてしまい、すきっ歯などの不正咬合を引き起こしやすくなります。

また、歯が大きすぎる場合や、顎の骨に対して歯のサイズが合わない場合には、スペースが足りずに歯が重なり合ってしまい、ガタガタした歯並びになることもあります。

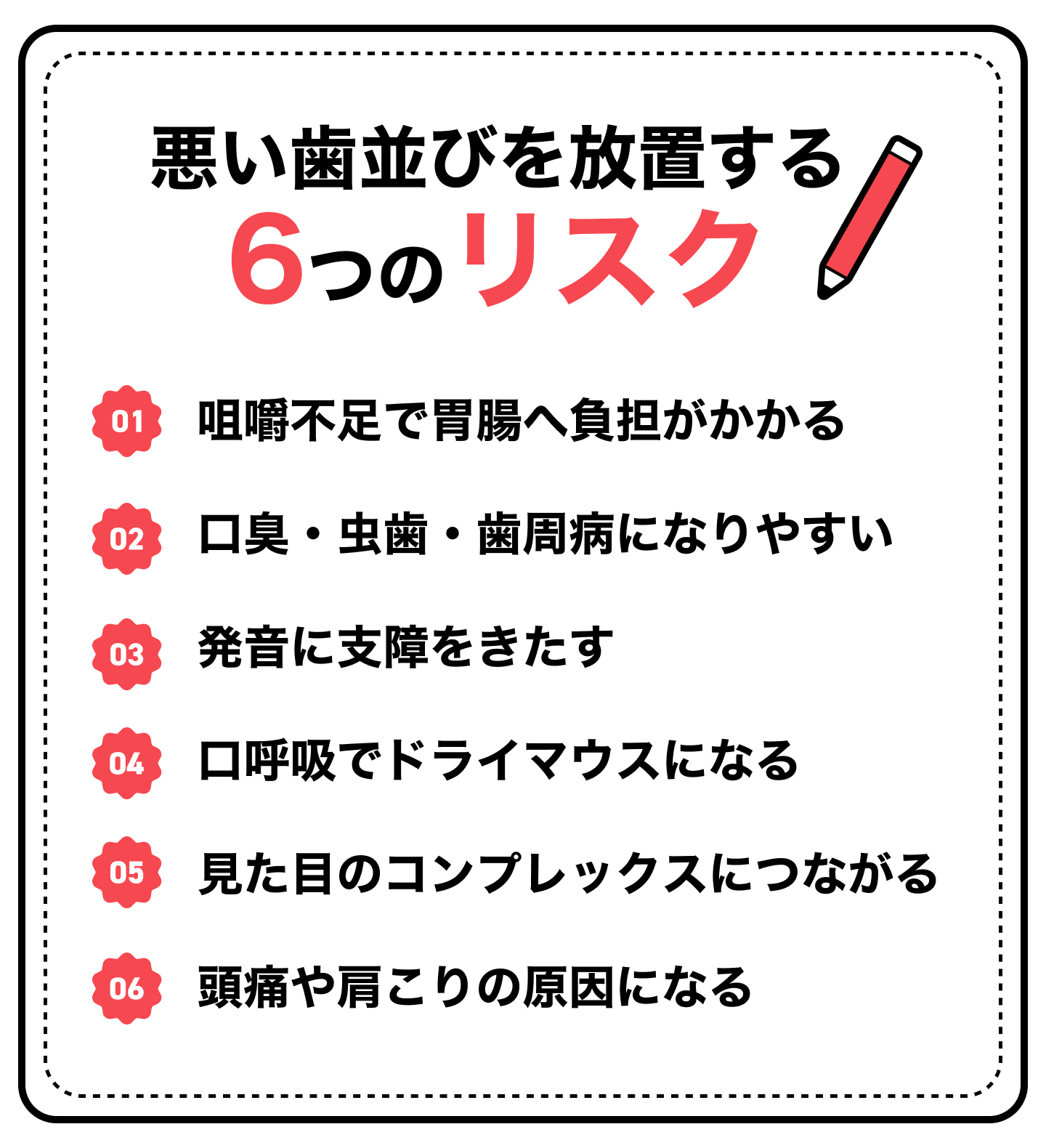

歯並びの乱れを放置する6つのリスク

歯並びの乱れは、見た目の問題だけでなく、健康や日常生活にもさまざまな影響を及ぼします。

ここでは、歯並びの悪さを放置することで起こり得る代表的な6つのリスクについて解説します。

①咀嚼・消化器官に負担がかかる

歯並びが悪いと、食べ物をうまく噛み砕くことができず、咀嚼効率が低下します。

十分に噛めないまま飲み込んでしまうと、胃や腸などの消化器官に大きな負担がかかり、消化不良や胃もたれを引き起こしやすくなります。

また、噛み合わせがずれていると、特定の歯ばかりを使ってしまい、偏った咀嚼になることで顎や筋肉に過度なストレスがかかることもあります。

②口臭・虫歯・歯周病リスクの増加

歯並びが悪いと、口臭や虫歯・歯周病のリスクが高まります。

歯が重なっていたりすき間があったりすると、歯磨きが不十分になりやすく、プラークや歯石がたまりやすくなります。

その結果、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなり、進行すると歯ぐきの炎症や細菌の増殖によって、独特の強い口臭が生じることがあります。

③発音や滑舌への影響

歯並びが悪いと、発音が不明瞭になったり、滑舌が悪くなったりすることがあります。

特に前歯の噛み合わせが悪い場合、舌先や息の通り道に影響が出て、「サ行」「タ行」などの音がうまく発音できなくなることがあります。

また、開咬やすきっ歯など、前歯にすき間がある場合は、息がもれやすく、発音が舌っ足らずに聞こえることもあります。

さらに、話し方に自信が持てなくなると、会話や人前で話すことに消極的になるなど、コミュニケーション面でも影響を及ぼす可能性があります。

④口呼吸によるドライマウス

歯並びが悪いと口呼吸になりやすくなり、その結果「ドライマウス」を引き起こすことがあります。

通常は鼻呼吸によって口の中の潤いが保たれていますが、出っ歯や開咬などで口が自然に閉じにくい状態が続くと、無意識のうちに口呼吸が習慣化してしまいます。

唾液には虫歯や歯周病の原因菌を洗い流す役割があるため、口腔内が乾燥して唾液の分泌量が減少しますることで、口臭や感染症のリスクが高まるのです。

⑤見た目のコンプレックス

歯並びの乱れは、口元の印象に直結するため、見た目に強いコンプレックスを感じる人も少なくありません。

前歯がガタガタしていたり、出っ歯や八重歯が目立っていたりすると、人前で笑うことに抵抗を覚えるようになり、自信を失ってしまうこともあります。

特に、第一印象が大切な就職活動や接客業などでは、口元に対する意識が高まりやすく、歯並びに悩む方は精神的なストレスを抱えやすくなります。

⑥肩こり・頭痛との関連

歯並びの乱れが、肩こりや頭痛といった全身の不調につながることもあります。

噛み合わせが悪いと、顎の筋肉や関節に余分な負担がかかり、その影響が首や肩の筋肉にまで波及することがあります。

筋肉が常に緊張した状態になると、血流が滞り、肩こりや頭痛といった症状として現れるのです。

また、噛み合わせのズレによって左右の筋肉バランスが崩れると、姿勢の歪みや慢性的な疲労感につながるケースも見られます。

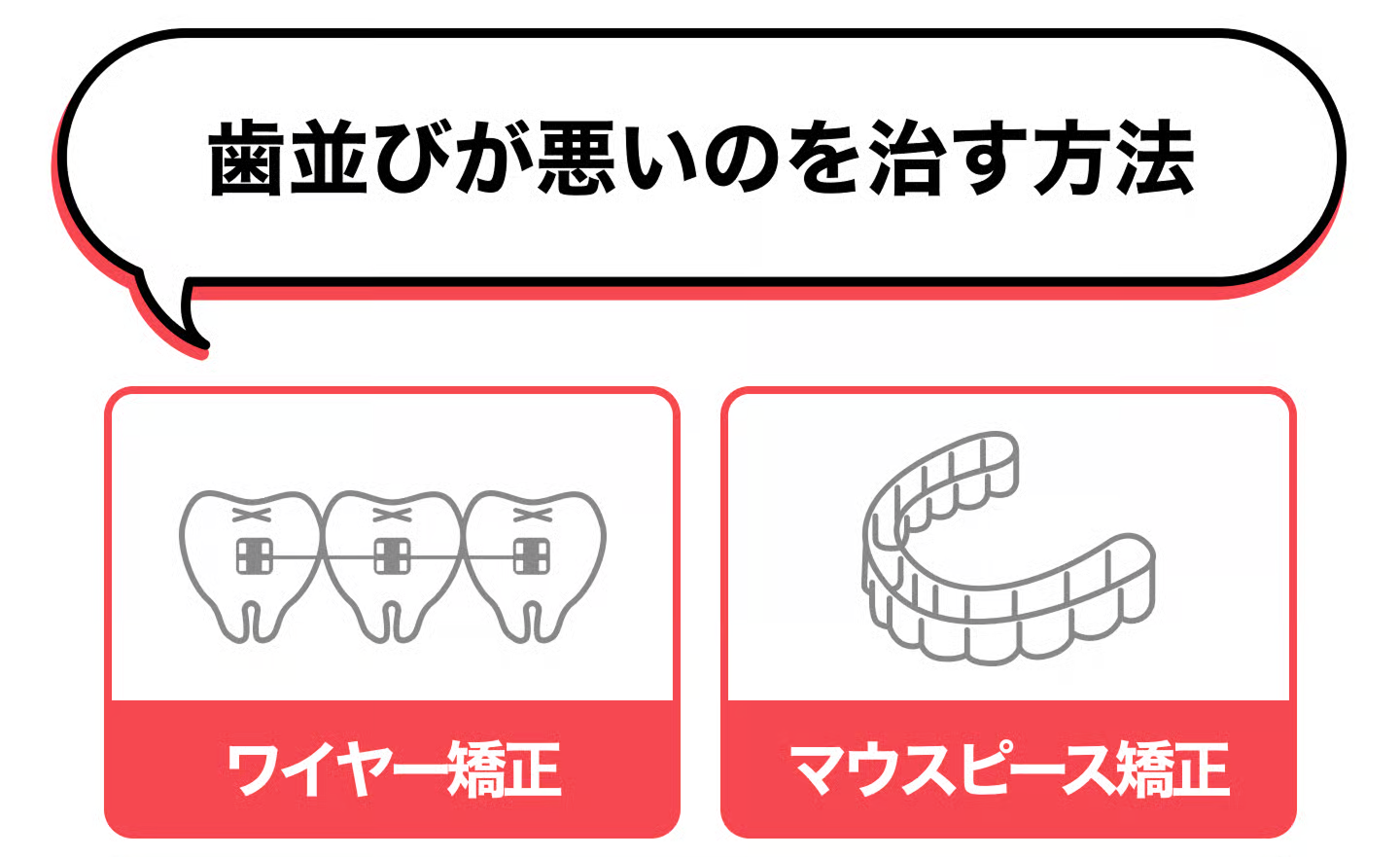

悪い歯並びを治す方法

歯並びの乱れは、自然に改善されることはほとんどなく、多くの場合は歯科矯正による治療が必要になります。

ここでは、代表的な矯正治療の特徴についてご紹介します。

ワイヤー矯正|重度・複雑な症例にも対応

ワイヤー矯正は、重度のケースをはじめ幅広い症例に対応できる矯正方法です。

歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を装着し、ワイヤーの力で少しずつ歯を動かしていく仕組みで、細かな歯の移動や複雑な噛み合わせの調整にも適しています。

叢生(ガタガタの歯並び)や開咬、過蓋咬合など、重度の不正咬合でもしっかりと対応できるのが特徴です。

目立ちやすいというデメリットはありますが、裏側矯正や白いブラケットを選ぶことで、見た目への配慮も可能です。確実な治療効果を重視したい方に向いている治療法です。

あわせて読みたい

ワイヤー矯正とは?ワイヤーの種類や仕組み、特徴を徹底解説

マウスピース矯正|軽度~中度の症例に対応

マウスピース矯正は、軽度から中度の歯並びの乱れに適した矯正方法です。

透明なマウスピースを段階的に装着し、少しずつ歯を動かしていく仕組みで、出っ歯・すきっ歯・軽度の叢生などに対応できます。

ただし、骨格のズレを伴うような重度の症例には不向きなため、事前の診断で適応を見極めることが重要です。

装置が目立ちにくく、食事や歯磨きの際に取り外せる点も、日常生活への負担が少ないという意味で大きなメリットです。

対応可能な症例に当てはまる場合は、見た目と快適さの両立が期待できます。

あわせて読みたい

マウスピース矯正とは?歯の矯正に使えるマウスピースの特徴・費用・注意点まとめ

悪い歯並びに関するよくある質問(FAQ)

歯並びの矯正を考えていても、「本当に自分に必要なのか」「費用や治療中の生活はどうなるのか」など、さまざまな疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、特に寄せられることの多い2つの質問について、分かりやすくお答えしていきます。

歯列矯正をやらないほうがいい人は?

基本的には多くの方が歯列矯正の対象になりますが、状況によっては慎重に検討したほうがよい場合もあります。

たとえば、重度の歯周病が進行していて歯を支える骨が弱っている場合や、全身の健康状態に問題がある場合は、矯正治療によって状態が悪化するリスクがあるため、まずは基礎疾患の治療が優先されます。

また、矯正装置の使用や通院の管理が難しいと感じる方、長期間の治療に対して強いストレスを感じる方も、無理に始めるのではなく、医師と十分に相談して判断することが大切です。

歯列矯正にかかる費用は?

歯列矯正にかかる費用は、治療方法や症例の程度によって大きく異なります。

たとえば、軽度の部分矯正であれば比較的費用を抑えられることもありますが、全体矯正や外科的処置が必要な場合は、その分コストも高くなります。

また、治療期間の長さや使用する装置の種類によっても費用が変動するため、事前にしっかりと確認することが重要です。

以下に、主な矯正治療の種類ごとの費用相場をまとめた表をご紹介します。

全体矯正 | 部分矯正 | |

|---|---|---|

表側矯正 | 60万〜130万円 | 30万〜60万円 |

裏側矯正 | 100万〜170万 | 40万〜70万 |

ハーフリンガル矯正 | 80万〜150万 | 35万〜65万 |

マウスピース矯正 | 60万〜100万 | 10万〜40万 |

費用はあくまで目安となりますが、カウンセリング時に明確な見積もりを出してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

歯並びが悪いのが気になるなら早めに相談してみよう

歯並びの乱れは、見た目の印象だけでなく、虫歯や歯周病、噛み合わせの不調など、さまざまなトラブルの原因となることがあります。

「矯正は大がかりで大変そう…」と感じる方もいるかもしれませんが、最近では目立ちにくく、通院の負担も少ない矯正方法が増えてきました。

まずは現在の歯並びや噛み合わせの状態を把握し、自分にとって必要な治療かどうかを見極めることが大切です。

Oh my teeth(オーマイティース)では、初回の診断が無料で受けられ、自分に合った治療プランの相談が可能です。

忙しくてなかなか時間が取れない方や、矯正に不安がある方も、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。