最終更新日:2025年7月29日

受け口(反対咬合)とは?しゃくれとの違い、原因、矯正治療の費用まで徹底解説

「受け口かも……」「しゃくれてる?」

そんな見た目の悩みや、噛みにくさ・発音のしづらさに悩んでいませんか?

受け口(反対咬合)は、歯並びや骨格だけの問題にとどまらず、口の機能面・心理面の両方に影響を与えることがあります。

この記事では、「受け口」と「しゃくれ」の違いから、原因、リスク、子どもと大人の矯正治療法、費用相場までわかりやすく解説します。矯正の症例も紹介しながら、治療を検討するうえで役立つ情報もまとめました。

「自分や子どもに矯正は必要?」「費用はどれくらい?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

歯科矯正ブログ編集チーム

Oh my teeth

マウスピース矯正「Oh my teeth」ホームホワイトニング「Oh my teeth Whitening」を提供するOh my teethのコンテンツチームです。Oh my teeth導入クリニックのドクターと連携し、歯科矯正やホワイトニング、自社ブランドに関する確かな情報を発信しています。

目次

- まずは確認!「受け口」「反対咬合」「しゃくれ」は何が違う?

- 受け口・反対咬合は「歯の噛み合わせ」の状態

- しゃくれは「顎の骨格」を含めた見た目の状態

- 受け口だけど、しゃくれていないケースもある

- なぜ受け口になるの?考えられる3つの主な原因

- ① 遺伝による骨格的な要因(骨格性の受け口)

- ② 歯の生え方や傾きによる要因(歯槽性の受け口)

- ③ 幼少期の癖(指しゃぶり・舌で歯を押す等)など後天的な要因

- 受け口を放置する4つのリスク・デメリット

- ① しっかり噛めず、消化不良の原因になる(咀嚼機能の問題)

- ② サ行・タ行が言いにくいなど、滑舌・発音への影響

- ③ 顎の疲れや痛み(顎関節症)のリスク

- ④ 見た目のコンプレックスによる心理的ストレス

- 受け口の治療・矯正方法|子どもと大人でアプローチが異なる

- 子どもの受け口治療(小児矯正)

- 大人の受け口治療(成人矯正)

- 【危険】受け口は自分で治せる?巷の噂のウソ・ホント

- 受け口矯正にかかる費用はどれくらい?

- 子どもの矯正(1期治療)の費用相場:約10万~50万円

- 大人の矯正(2期治療)の費用相場:約70万~170万円

- 【症例紹介】受け口(反対咬合)の矯正治療実績

- 受け口・しゃくれの悩みは、まず専門家への相談から

まずは確認!「受け口」「反対咬合」「しゃくれ」は何が違う?

受け口に関する情報を調べていると、「反対咬合」や「しゃくれ」といった言葉も目にすることがあります。

これらは似たような意味で使われることもありますが、厳密には異なる概念です。それぞれの違いを正しく理解することが、適切な治療選択の第一歩になります。

受け口・反対咬合は「歯の噛み合わせ」の状態

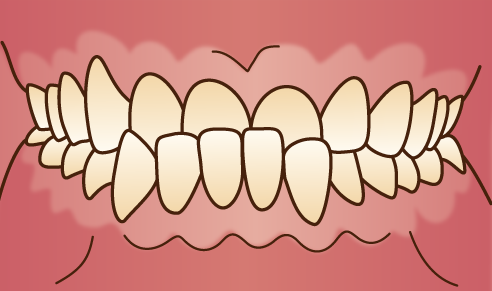

「受け口」や「反対咬合」は、医学的には同義で、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態を指します。

これは上下の歯の噛み合わせが通常と逆になっていることを意味し、噛む・話すといった機能面で支障が出ることがあります。

↓あわせて読みたい

しゃくれは「顎の骨格」を含めた見た目の状態

「しゃくれ」は、一般的に下顎が前に突き出しているように見える状態を指す言葉で、医学的な診断名ではありません。

歯の噛み合わせだけでなく、顎の骨格そのものが前方に出ている場合に使われることが多く、見た目のコンプレックスとして悩む方も多いです。

受け口だけど、しゃくれていないケースもある

受け口としゃくれは重なる部分もありますが、必ずしもイコールではありません。

歯の傾きだけが原因で受け口になっている人は、「しゃくれ」とは見なされないこともあります。逆に、顎の骨格が突出している「しゃくれ」でも、噛み合わせが正常な場合もあります。

あわせて読みたい

なぜ受け口になるの?考えられる3つの主な原因

受け口の原因は一つではありません。主に「遺伝」「歯の生え方」「生活習慣」の3つに大別され、それぞれに応じた治療法の選択が必要です。

① 遺伝による骨格的な要因(骨格性の受け口)

両親や祖父母が受け口だった場合、顎の骨格や成長パターンが遺伝していることがあります。

このタイプは「骨格性の受け口」と呼ばれ、顎の骨の大きさや位置関係そのものが原因です。子どものうちであれば、顎の成長をコントロールする小児矯正が有効ですが、大人の場合は外科手術を伴う外科矯正が検討されることもあります。

② 歯の生え方や傾きによる要因(歯槽性の受け口)

歯の傾きや位置のずれが原因で、上下の歯が正しく噛み合わずに受け口になるケースです。

この場合は「歯槽性の受け口」に分類されます。顎の骨格には問題がないため、マウスピース矯正やワイヤー矯正などの歯列矯正で改善できる可能性があります。

③ 幼少期の癖(指しゃぶり・舌で歯を押す等)など後天的な要因

指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖、うつぶせ寝などの習慣が、歯並びや顎の成長に悪影響を与えることがあります。

たとえば、舌で下の前歯を押す癖があると、歯が前にずれてしまい、結果として受け口のような噛み合わせになることがあります。

こうした癖が長く続くと、成長期の顎や歯に影響して、受け口の原因になることがありますが、小さいうちなら癖をやめさせることで改善できる場合も。必要に応じて、癖の改善にあわせて専用のマウスピース装置などを使った小児矯正を行うことで、より効果的に治療できます。

受け口を放置する4つのリスク・デメリット

受け口は見た目の問題だけではなく、日常生活における様々な不調やトラブルの原因になります。放置してしまうと、身体的にも精神的にも影響が及ぶため、早めの対処が重要です。

① しっかり噛めず、消化不良の原因になる(咀嚼機能の問題)

受け口だと上下の歯がうまく噛み合わず、食べ物をしっかり噛み砕けないことがあります。

噛む力が弱まると、食べ物が大きいまま飲み込まれてしまい、結果的に胃腸に負担をかける原因になります。

② サ行・タ行が言いにくいなど、滑舌・発音への影響

歯の噛み合わせがずれていると、舌の動きが制限され、特定の発音が不明瞭になることがあります。

特に「サ行」や「タ行」が言いづらくなり、会話の際にストレスを感じる人も少なくありません。

③ 顎の疲れや痛み(顎関節症)のリスク

無理な噛み合わせの状態を続けることで、顎の関節や筋肉に負担がかかり、顎関節症を引き起こすリスクがあります。

症状が進行すると、口の開けづらさや顎の異音、頭痛などの不調につながることもあるため注意が必要です。

④ 見た目のコンプレックスによる心理的ストレス

見た目の悩みから自信をなくし、人前で笑えない・話せないといった精神的なストレスを抱えることもあります。

特に思春期や就職活動など、他人とのコミュニケーションが重要な場面では、大きな影響を及ぼす可能性も考えられるでしょう。

日本臨床矯正歯科医会でも、受け口は早めに治療したほうがいいと、その重要性を強く推奨しています。

受け口の治療・矯正方法|子どもと大人でアプローチが異なる

受け口の治療は、年齢や原因によって適切なアプローチが異なります。特に「子ども」と「大人」では、選べる治療法の幅や治療の目的が変わってくるため、それぞれに合った方法を選ぶことが大切です。

子どもの受け口治療(小児矯正)

成長期の子どもに対しては、顎の成長を適切に促しながら、将来の正しい噛み合わせを目指すことが治療のゴールになります。

いわゆる「1期治療」と呼ばれる段階で、骨格の成長バランスを整えることが重視されます。

ゴールは顎の健やかな成長を促すこと(1期治療)

1期治療は、永久歯が生えそろう前(6〜12歳ごろ)に行う小児矯正で、顎の成長をコントロールしながら噛み合わせの土台を整えることが目的です。

この段階で骨格のズレを抑えることで、後の「2期治療」(中学生以降の成人矯正)を不要にできる場合もあります。

小児矯正は「1期治療→必要に応じて2期治療」の2段階構成になっています。1期治療で骨格を整え、2期治療で歯並びを仕上げるのが一般的な流れです。

主な治療法:ムーシールド、プレオルソ、上顎前方牽引装置など

受け口の小児矯正では、症例に応じて以下のような装置が使われます。いずれも、顎の成長をサポートしながら噛み合わせの改善を図るのが目的です。

- ムーシールド:マウスピース型の矯正装置で、就寝時に使用。舌の位置を整え、上顎の成長を促す効果があります。

- プレオルソ:子どもの口腔筋の機能を整えるマウスピース型矯正装置。日中1~2時間と就寝中に使用して、噛み合わせと筋肉のバランスを改善します。

- 上顎前方牽引装置:歯と顎に装着して、上顎を前方に引き出す装置。骨格のバランスを整えられ、骨格性の受け口に用いられることが多いです。

このほかにも、子どもの矯正では顎の成長や口周りの癖を改善する装置があります。詳しい治療内容については、以下の記事もぜひ参考にしてくださいね。

大人の受け口治療(成人矯正)

大人の場合は、歯列矯正や場合によっては外科手術を組み合わせることで、噛み合わせや見た目の改善を図ります。

治療方法は「歯並びが原因か」「骨格が原因か」によって異なります。

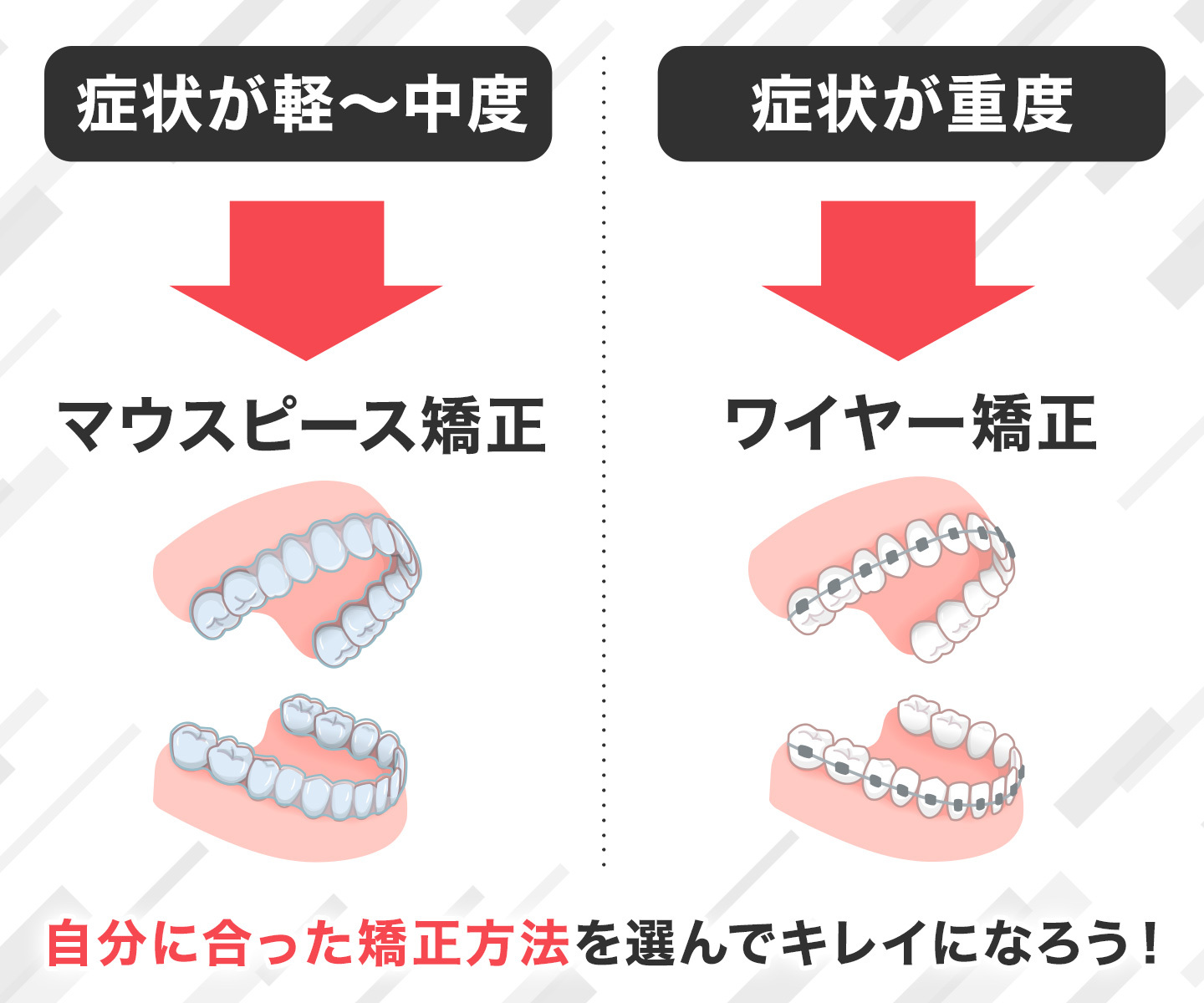

歯並びが原因の場合:ワイヤー矯正・マウスピース矯正

前歯の傾きや歯の位置ずれが原因で受け口になっている場合は、歯並びを整えることで改善が期待できます。この場合は、以下のような方法が効果的です。

- ワイヤー矯正:歯にブラケットとワイヤーを装着して、少しずつ正しい位置に動かしていく矯正方法です。複雑な歯並びの調整にも対応でき、適用範囲が広いのが特徴です。

- マウスピース矯正:透明なマウスピース型装置を使って歯を動かす方法で、見た目に目立ちにくく、取り外しが可能です。軽度〜中等度の受け口に向いています。

マウスピース矯正による受け口治療については「マウスピース矯正で受け口を改善した症例」で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

骨格が原因の場合:外科的矯正(手術との併用)が選択肢に

顎の骨格そのものが原因で受け口になっている場合は、歯列矯正だけでは根本的な改善が難しいことがあります。

このような場合には「外科的矯正」という方法が選択肢です。矯正治療と顎の手術を組み合わせて噛み合わせと見た目の両方を整えます。外科的矯正では、顎の骨を外科手術で正しい位置に動かしつつ、手術前後の歯列矯正で歯の位置も整えます。

手術は専門病院で全身麻酔下に行われ、通常は数日の入院が必要です。身体への負担やダウンタイムがあるため、治療の必要性やタイミングについては歯科医師と十分に話し合いましょう。

↓あわせて読みたい

【危険】受け口は自分で治せる?巷の噂のウソ・ホント

SNSや動画サイトでは「〇〇を毎日やれば受け口が治る」といった情報を目にすることがありますが、医学的な根拠がないものも。誤った方法を試すことで、逆に状態を悪化させてしまうリスクもあります。

「舌を鍛えれば受け口が改善する」「あごを押せば整う」といった自己流の矯正法は、科学的な裏付けがなく、成長中の子どもにとっては顎の発育に悪影響を与える可能性があります。

大人の場合も、骨格や噛み合わせの問題を自己判断で矯正することは極めて危険です。

↓あわせて読みたい

本来、受け口の原因は歯の位置・骨格・習癖など複数の要素が複雑に絡んでいるため、専門的な診断が欠かせません。一見軽度に見えても、実は骨格の成長バランスに問題がある場合もあるため、正確な診断のもとで適切な治療を行うことが重要です。

「自分で治そうとせず、必ず歯科矯正の専門医に相談する」ことが、正しい治療への第一歩。

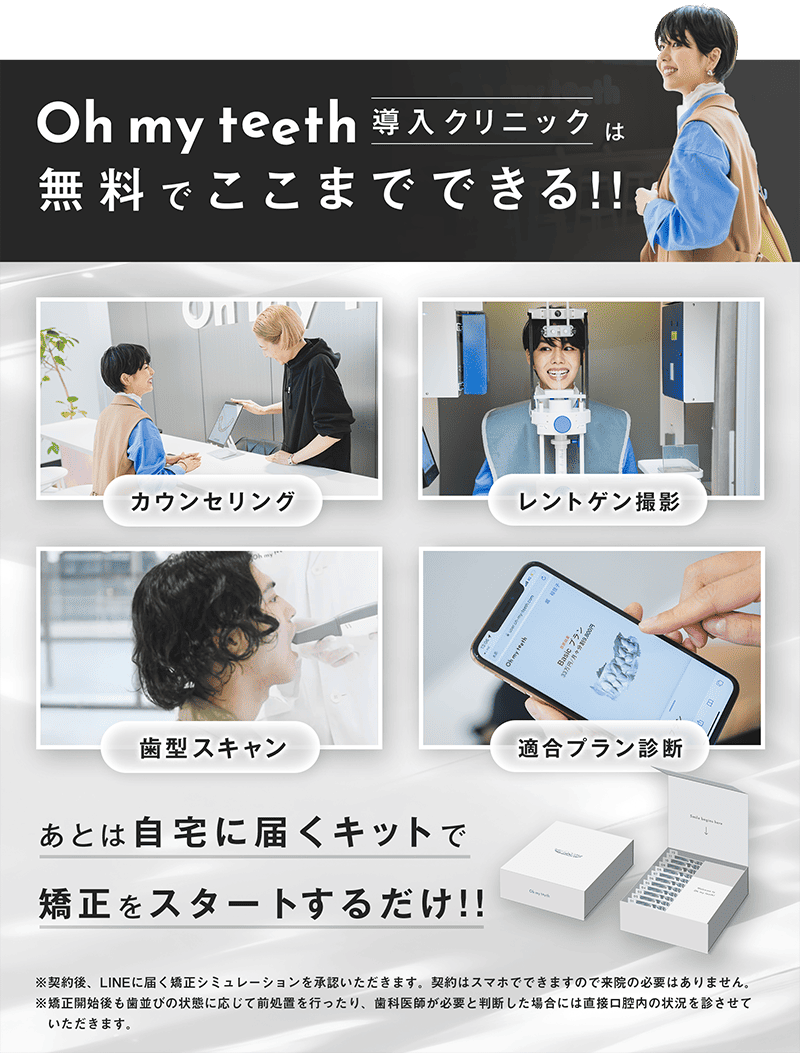

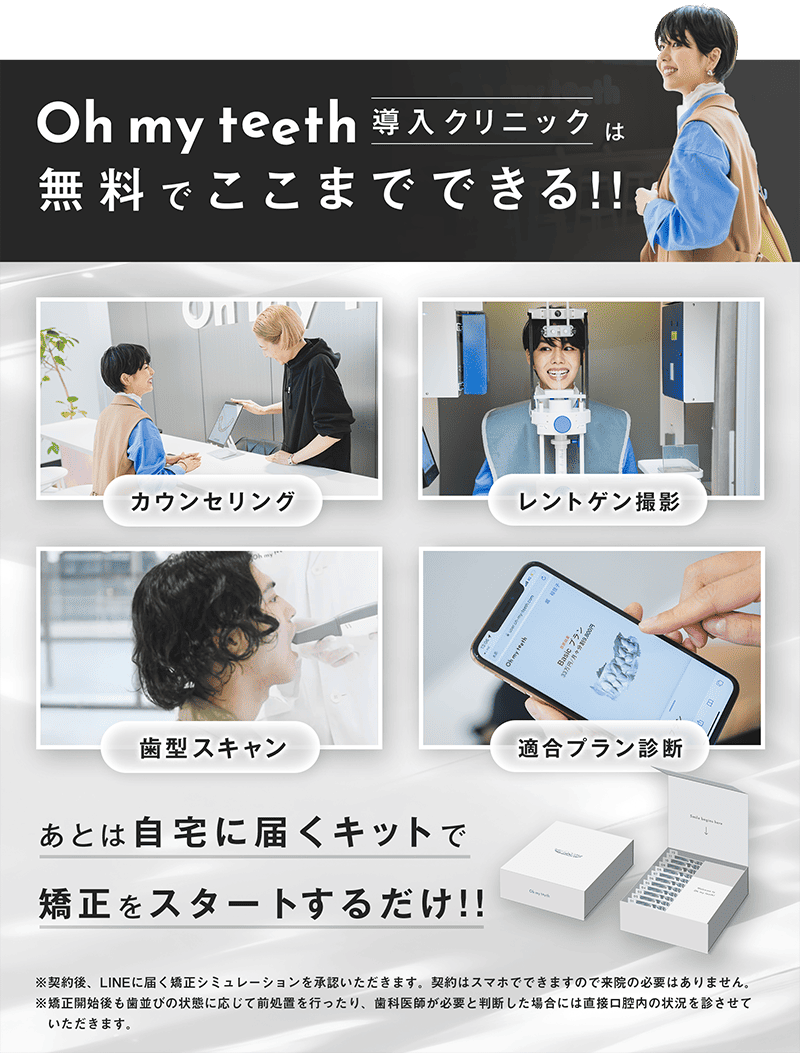

Oh my teethでは、矯正の必要性や治療方法を歯科医師が無料で診断します。「自分は受け口かも?」と気になる方は、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。

受け口矯正にかかる費用はどれくらい?

受け口の矯正治療は、年齢や症状の程度、治療法によって費用が大きく変わります。おおよその費用感をまとめました。

なお、より詳しく知りたい方は「受け口矯正の費用を解説 」もご覧ください。

子どもの矯正(1期治療)の費用相場:約10万~50万円

子どもの矯正では、顎の成長を促すことが主目的です。使用する装置によって費用は異なります。

使用する装置 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

ムーシールド | 就寝時に装着するマウスピース型装置で、舌の位置を整え上顎の成長を促す | 約5万~10万円 |

プレオルソ | 昼の短時間と就寝時に装着するマウスピース型装置で、筋機能と噛み合わせを調整する | 約3万~20万円 |

上顎前方牽引装置 | 顎の成長バランスを整える装置で、主に骨格性受け口に使用する | 約30万~50万円 |

なお、1期治療後に「2期治療」が必要になる場合もあるため、トータル費用の見通しを事前に確認しておくことが大切です。

大人の矯正(2期治療)の費用相場:約70万~170万円

大人の場合は歯列矯正によって受け口の改善を図るのが一般的。症例によっては、外科手術を検討することもあります。

矯正方法 | 内容 | 費用相場(目安) |

|---|---|---|

ワイヤー矯正 | 歯にブラケットとワイヤーを装着し、歯を少しずつ理想の位置へ動かす治療法 | 部分矯正:30万~70万円 全体矯正:60万~170万円 |

マウスピース矯正 | 透明で目立ちにくく、取り外し可能な装置を使う治療法軽・中等度の受け口に対応 | 部分矯正:10万~40万円 全体矯正:60万~100万円 |

外科的矯正(手術+歯列矯正) | 骨格(顎の骨)のズレが大きい場合に、歯列矯正と顎の外科手術を組み合わせて行う治療 | 100万円以上が目安(保険適用の場合もあり) |

【症例紹介】受け口(反対咬合)の矯正治療実績

ここでは、実際にOh my teethでマウスピース矯正を受けた方の症例をご紹介します。

まずは、部分矯正で受け口を改善した症例です。前歯が部分的に反対咬合になっていましたが、治療後は歯並びが美しく整っています。

続いて、全体矯正で受け口を改善した症例です。反対咬合になっている箇所がいくつか見受けられましたが、歯列全体が自然な噛み合わせになっています。

マウスピース矯正の症例をもっと見たい方は「マウスピース矯正の症例一覧」もぜひ参考にしてください。

受け口・しゃくれの悩みは、まず専門家への相談から

受け口やしゃくれといった悩みは、見た目だけでなく、噛み合わせ・発音・顎関節・消化機能など、さまざまな面に影響を与える可能性があります。放置することで症状が進行したり、手術が必要になるリスクもあるため、早めの対処が肝心です。

原因が歯並びなのか、骨格なのか、それとも習癖によるものなのかによって、適切な治療法やタイミングは大きく異なります。

特に成長期のお子さんの場合、顎の成長をコントロールできる貴重な時期を逃さないよう注意が必要です。

Oh my teethでは、歯科医師による無料診断を実施中。「もしかして受け口かも」と思ったら、まずは相談してみることが、後悔しない治療への第一歩です。