歯科矯正

最終更新日:2025年8月12日

顎が出てるのを自分で治すには?危険なセルフケアと適切な改善法を解説

「顎が出てるのが気になるけど、お金もないし自分で治す方法を知りたい」という方も多いのではないでしょうか?

SNSやネットでは「スプーンを使う」「舌を鍛える」といったセルフケア方法が紹介されることも多いですが、注意点もあります。

本記事では、自分でできる顎周りのトレーニングや癖の改善法から、歯科矯正の選択肢まで、段階的にわかりやすく解説します。

「本当に自力で治せるの?」「放っておくとどうなる?」という疑問にもお答えしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

SNSやネットでは「スプーンを使う」「舌を鍛える」といったセルフケア方法が紹介されることも多いですが、注意点もあります。

本記事では、自分でできる顎周りのトレーニングや癖の改善法から、歯科矯正の選択肢まで、段階的にわかりやすく解説します。

「本当に自力で治せるの?」「放っておくとどうなる?」という疑問にもお答えしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

- 「顎が出てる」とはどんな状態?

- 顎が出てるのはなぜ?3つの原因

- 顎の発達がアンバランス

- 日頃の癖

- 遺伝

- 【結論】顎が出てるのを自分で治すのは難しい

- 顎が出てるのを自分で治す方法を検証

- 検証①:顎を押し込む

- 検証②:スプーンを使った矯正

- 検証③:舌のトレーニング(ミューイング等)

- 顎が出てる状態を自分で治す以外の方法

- 歯並びが原因の場合:ワイヤー矯正・マウスピース矯正

- 骨格が原因の場合:外科矯正(歯列矯正+手術)

- 顎が出てるのを自分で治す方法に関するよくある質問(FAQ)

- 軽度の顎の出っ張りなら自分で治せる?

- 顎が出てる状態って、矯正でどのくらい治せる?

- 子どもの顎が出てるのですが治したほうがいいですか?

- 自分で治そうとするのは危険!顎が出てることで悩んでいるなら専門家に相談を

「顎が出てる」とはどんな状態?

「顎が出てる」といっても、実は見た目や噛み合わせの違いによって、いくつかのタイプがあります。よく混同されるのが「受け口」と「しゃくれ」です。

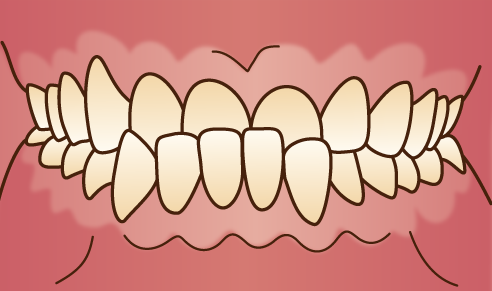

受け口は、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態。歯科用語では「反対咬合(はんたいこうごう)」や「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれます。

しゃくれは、横顔や輪郭において下あごが前に突き出して見える状態を指し、歯並びに異常がなくてもそう見える場合があります。そのため、歯科クリニックでは「しゃくれ」という表現は使わないのが一般的です。

顎が出てるのはなぜ?3つの原因

顎が出て見える原因には、「先天的要因(遺伝など)」と「後天的要因(習慣や環境)」があり、具体的には次の3つが主な原因として挙げられます。

- 顎の発達のアンバランス:成長期に上下のあごのバランスが崩れてしまう

- 日常の癖:頬杖・うつ伏せ寝・食いしばりなど、無意識の習慣が顎に影響

- 遺伝:骨格や歯の配置など、生まれつきの特徴

3つの原因について、ここから詳しく見ていきましょう。

顎の発達がアンバランス

顎が出てしまう原因のひとつに、上下の顎の発達バランスがあります。

具体的には、下あごが必要以上に成長してしまう「過成長」や、上あごの成長が不十分な「劣成長」が挙げられます。

成長バランスの崩れは、生まれつきの骨格による場合もありますが、成長期における日常の癖が影響することも。

たとえば、口呼吸や指しゃぶり、頬杖などが長期間続くと、あごの位置や骨の発達に偏りが生じることがあります。

日頃の癖

普段の生活の中で何気なく続けている癖も、顎の位置や形に影響を与える要因です。

たとえば、爪や唇を噛む癖は前歯に力がかかりやすくなり、受け口(反対咬合)を助長するリスクがあります。

また、口呼吸が習慣になっていると、舌が本来あるべき上あごから下に落ちやすくなり、舌で下の歯を押す力がかかることで、下あごの過成長を促してしまう可能性も。

些細な癖でも積み重ねると、顎の位置に大きな差が出ることもあるため、気づいたタイミングで見直してみるのがおすすめです。

遺伝

顎が出ている原因のひとつに、遺伝的な影響があります。

顎の大きさや形、骨格のバランスは遺伝により決まる部分も多く、両親や祖父母が受け口やしゃくれであると、子どもにも似た特徴が現れることがあります。

ただ、遺伝だけが顎が出るすべての原因ではありません。生活習慣や成長期の癖が加わることで、顎の出方が強調されてしまうケースも少なくないのです。

遺伝的な影響を改善することは難しいですが、後天的な要因を見直すことで、見た目の印象を緩和できる可能性があります。

【結論】顎が出てるのを自分で治すのは難しい

結論から言うと、顎が出ている状態を自力で根本的に治すことは困難です。SNSやネットで紹介されるセルフケアには、一時的な筋肉の緊張緩和などの効果が期待できる場合もありますが、骨格や歯並びが関係している場合は、専門的な治療が必要です。

また、顎の出っ張りを放置してしまうと、以下のようなリスクも高まります。

- 歯に負担がかかりやすい

- 顎関節症を引き起こしやすい

- 咀嚼(そしゃく)機能が低下しやすい

- 発音が不明瞭になりやすい

「なんとか自分で治そう」と悩む前に、まずは原因を正しく見極め、信頼できる歯科医師や矯正歯科に相談することが、後悔しない第一歩です。

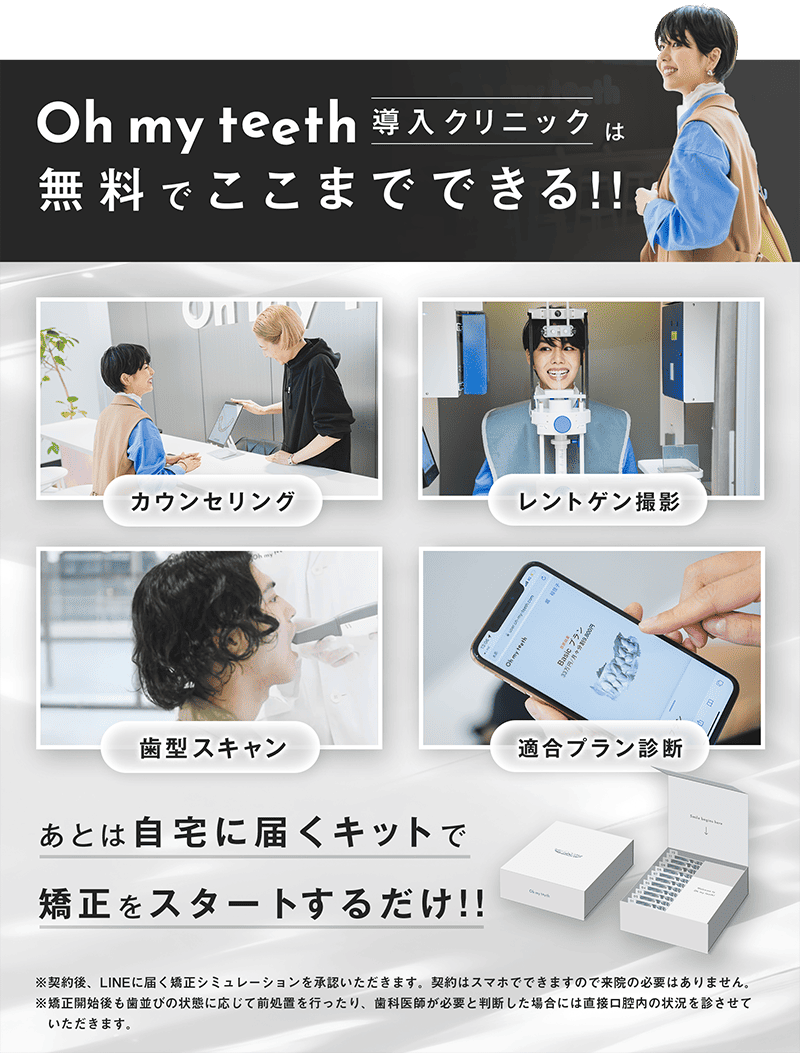

Oh my teethなら、無料の3Dスキャン診断とシミュレーション付き初回相談を実施中です。まずはお気軽にご相談ください。

顎が出てるのを自分で治す方法を検証

インターネットやSNSでは、「自分で顎を治す方法」としてさまざまなセルフケアが紹介されています。しかし、骨格や歯並びが原因で顎が出ている状態を、セルフケアで根本的に治すことはできません。

とはいえ、症状の悪化を防いだり、日常的な顎の負担を減らしたりするために、セルフケアをする価値はあります。特に、口元の筋肉の使い方や姿勢のクセは、顎の状態に少なからず影響するため、習慣を見直すことは将来的なトラブル予防として効果的です。

ここでは、よく見られる3つの方法と行う際の注意点・限界について、わかりやすく紹介します。

検証①:顎を押し込む

指や手のひらで下顎を後ろに押し込むマッサージは、一時的に顎の筋肉をほぐす効果はあるかもしれませんが、骨格の位置を変えることはできません。

強く押しすぎると、逆に顎関節を痛めるリスクもあるため注意が必要です。

検証②:スプーンを使った矯正

SNSなどで、「スプーンで顎を引っ込める方法」が話題になることがあります。たとえば、スプーンの持ち手を下あごに当てて押し込むことで、出っ張ったあごを矯正しようとするものです。

しかし、スプーンで骨格や歯並びを直接動かすことはできません。無理な力をかけると、歯や顎関節を痛めるリスクもあるため、矯正目的ではスプーンを使わないようにしましょう。

検証③:舌のトレーニング(ミューイング等)

舌のトレーニングは、姿勢改善や口周りの筋肉の活性化にはつながる可能性がありますが、「顎が出てる状態」を治す直接的な効果は限定的です。

舌の位置や使い方も、顎の見た目に影響を与える要素のひとつ。口呼吸の方や舌が下がっている方は、舌で下の歯を押してしまい、下顎が出やすい状態になっていることもあります。

本来、舌は上あごに軽く触れている状態が理想です。舌を正しい位置につけた状態で、鼻呼吸を意識するだけでも、舌の位置を改善するトレーニングになります。

顎が出てる状態を自分で治す以外の方法

顎の出っ張りが気になる場合、根本的な改善を目指すなら、やはり専門的な治療が必要があります。

原因に応じて適切なアプローチが異なるため、まずは歯科医師による診断を受けることが大切です。

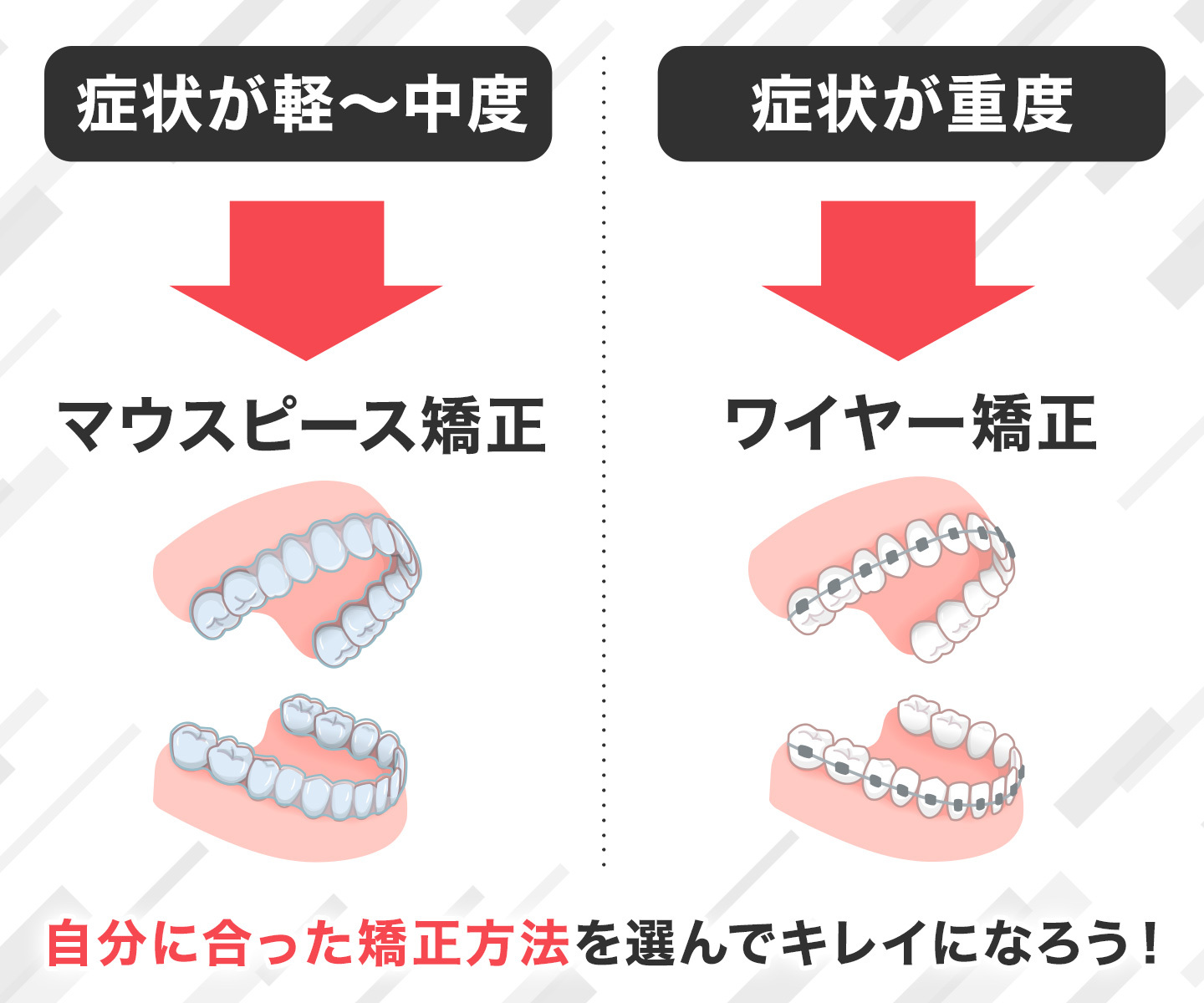

歯並びが原因の場合:ワイヤー矯正・マウスピース矯正

下前歯が前に出ている場合や、噛み合わせにズレがある場合は、歯並びを整えることで見た目も機能も改善されることがあります。矯正方法としては、従来のワイヤー矯正のほか、透明で目立ちにくいマウスピース矯正も選ばれています。

ワイヤー矯正やマウスピース矯正の特徴について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

骨格が原因の場合:外科矯正(歯列矯正+手術)

骨格に原因があるしゃくれや重度の受け口の場合は、外科手術が必要になることもあります。歯科矯正と併用し、下あごの骨を切って後方に下げる手術を行います。

顎変形症と診断されると、保険適用で治療できる場合もあるため、歯科医師と事前に相談するのがおすすめです。外科矯正は骨格からの改善が見込めるため、「Eライン」と呼ばれる理想的な横顔ラインも目指せるでしょう。

顎の出っ張りを治療する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

顎が出てるのを自分で治す方法に関するよくある質問(FAQ)

最後に、顎が出てるのに悩む方がよく抱く疑問に対して、お答えします。

軽度の顎の出っ張りなら自分で治せる?

軽度であっても、骨格が原因の場合はセルフケアでの根本的な改善は難しいとされています。ただし、舌の位置や姿勢、噛み癖などを見直すことで、悪化を防いだり、筋肉のバランスを整えることは可能です。

顎が出てる状態って、矯正でどのくらい治せる?

受け口やしゃくれの原因が「歯並び」や「骨格のアンバランス」であれば、適切な矯正治療によって見た目を大きく改善できる可能性があります。特に軽度~中度の症例であれば、マウスピース矯正での改善も期待できます。

以下は、実際にOh my teethで治療された方の症例です。

こちらの方は部分矯正プランで、軽度な受け口を治療されました。治療後は、自然で美しい歯並びになっています。

子どもの顎が出てるのですが治したほうがいいですか?

子どもの場合は、早めに治療を検討したほうがよいケースが多いです。

成長途中の段階であれば、顎の骨の発達をコントロールしやすく、将来的に手術が必要になるリスクを減らせる可能性があります。

特に「噛みにくい」「前歯で食べ物が噛み切れない」「口が閉じにくい」などの症状がある場合は、歯科クリニックで診てもらうとよいでしょう。問題がなければ経過観察で済むこともあるため、まずは早めの相談が安心です。

自分で治そうとするのは危険!顎が出てることで悩んでいるなら専門家に相談を

「少し気になるだけだから」「お金をかけたくないから」といった理由で、自己判断で顎の出っ張りをケアしようとする方も少なくありません。

しかし、顎のズレは見た目だけの問題ではなく、噛み合わせや発音など健康面にも影響を及ぼす可能性があるため、安易なセルフケアはおすすめできません。

まずは専門家に相談し、自分の状態を正しく知ることが、確実な第一歩です。

マウスピース矯正 Oh my teeth の提携クリニックでは、歯科医師による無料診断を実施しています。矯正に関する疑問や不安な点も、直接相談できます。 どんな些細なことでも、相談大歓迎です。まずは無料診断で今の状態を知り、治療への一歩を踏み出しましょう。