歯科矯正

最終更新日:2025年6月9日

矯正歯科の選び方|歯科医師監修の後悔しない10のチェックポイント

「矯正したいけど、どの歯科を選べばいいか分からない」

「候補はいくつかあるけど、参考になる口コミが少なく、通い続けられるか不安」

このような悩みを抱えていませんか。同じように見える矯正歯科でも、実は選び方次第で治療の質や費用、仕上がりなどに大きな差が出ます。

本記事では、専門家監修のもと「矯正で失敗しない選び方」を徹底解説します。あわせて、矯正治療の流れやリスクなどの基本知識、歯科矯正でよくある失敗例、初診相談で確認したいポイントも紹介。

後悔しない矯正歯科選びのための“保存版チェックリスト”として、ぜひご活用ください。

目次

- 矯正歯科を選ぶ前に知っておきたい基礎知識

- 歯科矯正治療の基本的な流れ

- ワイヤー矯正・マウスピース矯正の違い

- 歯科矯正のリスク

- 矯正経験者の失敗例から学ぶ!矯正でよくある落とし穴と対策

- 矯正歯科の選び方!まず押さえておきたい10のポイント

- ①経験豊富な歯科医師が在籍しているか

- ② 認定医・専門医の資格があるか

- ③ 複数の矯正方法から提案してくれるか

- ④メリット・デメリットを正直に説明してくれるか

- ⑤ 通いやすい立地・診療時間か

- ⑥ 総額や支払い方法が明確になっているか

- ⑦ トラブル時の対応体制は整っているか

- ⑧ 担当医が固定かどうか

- ⑨ 院内の設備や衛生面が整っているか

- ⑩ 口コミや症例実績が確認できるか

- 【保存推奨】初診の矯正相談で必ず聞いておきたい質問集

- 矯正歯科の選び方でよくある疑問

- 矯正歯科と一般歯科・審美歯科はどう違う?

- 認定医と専門医ってどう選べばいい?

- 矯正相談で何を伝えればいい?準備すべきことは?

- 矯正歯科医選びでありがちな失敗とは?

- 選び方が不安な場合は複数の矯正歯科で相談してみよう

矯正歯科を選ぶ前に知っておきたい基礎知識

矯正歯科を選ぶ前に、まずは「矯正治療とはどんなものか?」を知っておくことが大切です。治療の流れや方法の違い、そして治療中に起こりうるリスクや失敗例を理解しておくことで、後悔のない選択につながります。

実際、Oh my teethが実施したアンケートでも、「もっと事前に矯正の仕組みを知っていれば違う選択をしていたかもしれない」という声が多数寄せられています。

ここでは初めての方にもわかりやすく、矯正の基本を解説していきます。

ここでは初めての方にもわかりやすく、矯正の基本を解説していきます。

歯科矯正治療の基本的な流れ

矯正治療は基本的に以下の流れで行われます。

- 検査・診断

- 治療計画の説明

- 治療開始

- 定期的な調整

- 保定(リテーナー装着)

まずは精密検査で、歯や顎の状態、噛み合わせのバランスを確認。そのうえで医師が最適な治療計画を立て、矯正装置を使った治療に入ります。

治療期間は1〜2年ほどが一般的ですが、症例や年齢、使用する装置によって差があります。そして、装置を外したあとは歯並びを安定させるための「保定期間」が必要です。

この保定を怠ると、せっかく整えた歯並びが「後戻り」することもあるため、最後までしっかり通院することが大切です。

ワイヤー矯正・マウスピース矯正の違い

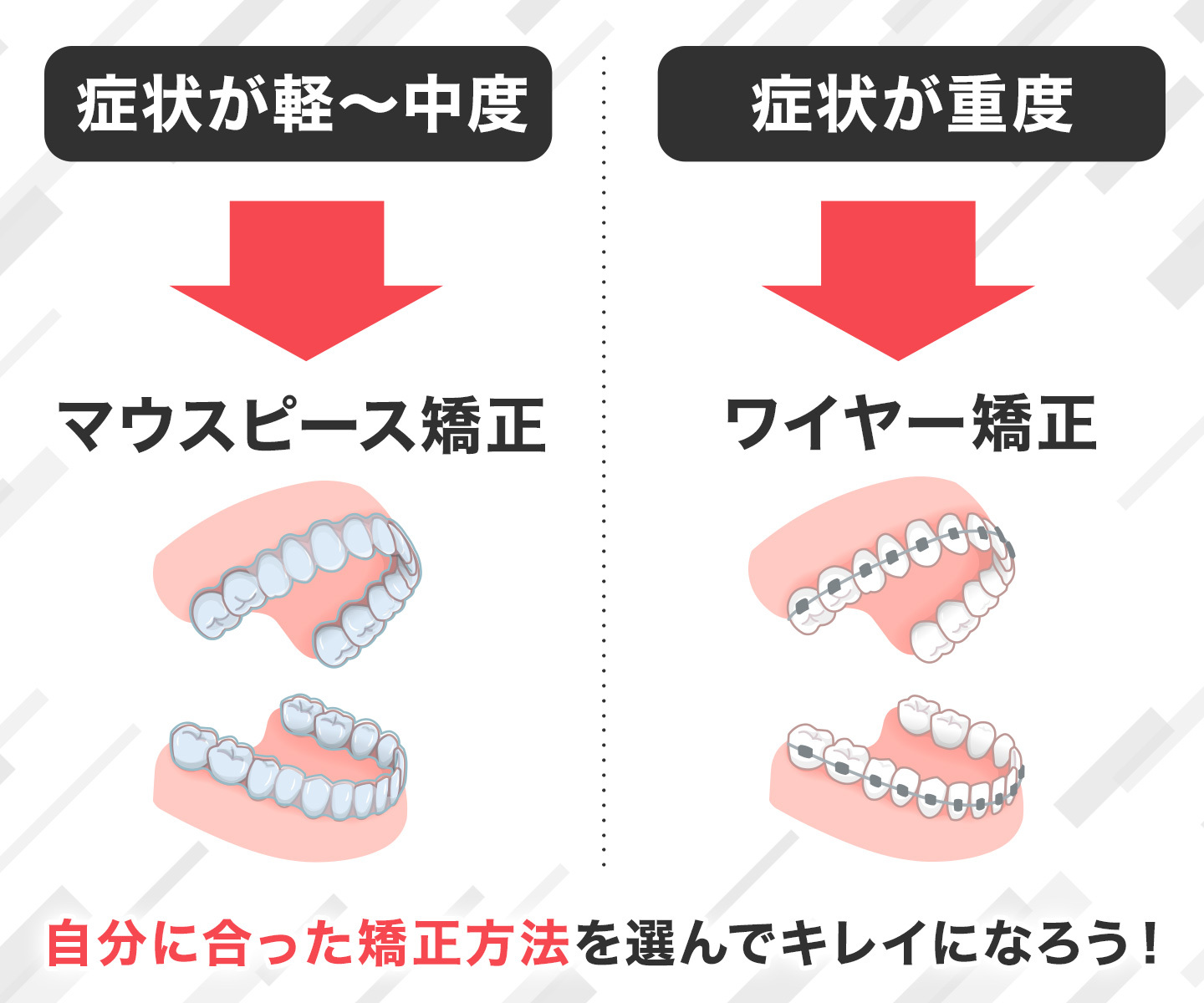

矯正方法には大きく分けて「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」があります。

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットとワイヤーを装着して力を加えながら歯を動かす方法で、適応範囲が広く、難症例にも対応できる点が強みです。ただし、見た目が気になる方も多く、痛みや清掃のしにくさを感じやすいデメリットもあります。

一方、マウスピース矯正は透明な装置を一定期間ごとに交換しながら歯を動かす矯正方法です。見た目が自然で、食事や歯磨きのときに取り外せるのがメリットですが、装着時間を守らなければ効果が出づらいという特性があります。

どちらが向いているかは、歯並びの状態やライフスタイルによって変わるため、複数のクリニックで相談するのが安心です。

あわせて読みたい

歯科矯正とは?あなたに合ったおすすめの矯正方法をご紹介します

歯科矯正のリスク

矯正治療は見た目や噛み合わせを整えるための前向きな医療ですが、一方でいくつかのリスクがあることも理解しておく必要があります。歯科矯正にともなうリスクは以下のとおりです。

歯科矯正のリスク

- 歯肉退縮:重なり合っていた歯の下に骨が存在していなかったケースなど、歯並びが整う過程で歯の根が一部露出する

- 歯根吸収・歯髄壊死:歯の根が短くなったり、神経が死んでしまったりする。これを防ぐためには事前のCT検査などを踏まえた、無理のない治療計画の立案が必要。

- 金属アレルギー:金属製の矯正装置(ワイヤー矯正)を使用する場合に発生する

- 不定愁訴:治療中、頭痛・肩こり・倦怠感・吐き気などを起こす

- 顎関節症:口が開きにくい・顎が痛い・耳鳴りがする。発症した場合は経過観察を行ったり改善のための治療を行ったりする

- 後戻り:矯正治療後は後戻りしやすく、そのままだと歯並びが再び乱れてしまう。一般的に治療完了後1〜2年はリテーナーと呼ばれる保定装置を装着して後戻りを防ぐ

上記のようなリスクがあることを知った上で矯正をはじめると、万が一症状が出たときに適切に相談しやすくなるでしょう。

矯正経験者の失敗例から学ぶ!矯正でよくある落とし穴と対策

矯正治療は、長期間にわたる医療行為だからこそ、実際の経験者から学べることもたくさんあります。

Oh my teethが2025年2月に実施したアンケートでは、次のような声が数多く寄せられました。

Q. 矯正治療を始める前に知っておけばよかったこと、気をつけるべきことがあれば教えてください。

- 担当の歯医者が抜歯しない主義の人だったので、出っ歯が治らなかった。高校生の時で、ネットがまだ普及していない頃だったので、矯正の知識についても少なかった。

- ネットで口コミサイトや比較サイトやブログやSNSで面倒だけど徹底的に調べてとにかくコスパが良い所を調べることが大事

- 治療にかかる総額の見積もりや確認を事前にしつこいくらい、歯科医に嫌な顔をされても絶対やっておいた方がいい

- どの程度治療期間がかかるのか、どの程度費用がかかるのかはもっと気を付けておくべきだった

- 値段がいろいろちがうので複数の歯医者に行ってカウンセリングしたほうがいい

調査概要

- 対象:直近5年以内に治療を終えた歯科矯正経験者 250名

- 調査方法:オンラインアンケート調査

- 調査期間:2025年2月28日〜3月1日

こうした後悔を防ぐには、複数のクリニックで比較することが重要です。費用だけでなく、治療内容や説明の丁寧さも見比べることで、自分に合った選択がしやすくなります。

あわせて読みたい

歯列矯正の失敗事例7選と原因│失敗しないための対策を解説

矯正歯科の選び方!まず押さえておきたい10のポイント

矯正歯科クリニックを選ぶ際に押さえておきたい10のチェックポイントは以下のとおりです。

矯正歯科クリニックを選ぶ際のポイント

① 経験・実績が豊富な医師が在籍しているか

② 認定医・専門医の資格があるか

③ 複数の矯正方法から提案してくれるか

④ メリット・デメリットを正直に説明してくれるか

⑤ 通いやすい立地・診療時間か

⑥ 総額や支払い方法が明確になっているか

⑦ トラブル時の対応体制は整っているか

⑧ 担当医が固定かどうか

⑨ 院内の設備や衛生面が整っているか

⑩ 口コミや症例実績が確認できるか

② 認定医・専門医の資格があるか

③ 複数の矯正方法から提案してくれるか

④ メリット・デメリットを正直に説明してくれるか

⑤ 通いやすい立地・診療時間か

⑥ 総額や支払い方法が明確になっているか

⑦ トラブル時の対応体制は整っているか

⑧ 担当医が固定かどうか

⑨ 院内の設備や衛生面が整っているか

⑩ 口コミや症例実績が確認できるか

①経験豊富な歯科医師が在籍しているか

矯正治療は医師の技術によって結果が大きく左右されるため、経験豊富な歯科医師を選ぶことが何より重要です。

特に抜歯や骨格のコントロールを要する治療では、治療計画や力のかけ方の“さじ加減”が仕上がりに直結します。経験値の浅い歯科医師では、後戻りや不自然な噛み合わせが生じるリスクも。

医院選びの際は、公式サイトに掲載されている歯科医師の経歴や、症例数・治療実績の記載があるかを必ず確認しましょう。

ビフォーアフターの写真や、対応してきた症例の幅がわかるコンテンツがあれば、信頼の材料になります。

② 認定医・専門医の資格があるか

矯正治療を専門に行っている歯科医師かどうかは、医院選びで非常に重要なポイントです。

日本矯正歯科学会の「認定医」や「専門医」は、矯正治療に関する知識と技術、一定数以上の症例経験が認められた歯科医師にのみ与えられる資格です。

中でも「矯正歯科専門開業医」として大学病院などで研鑽を積んだ歯科医師は、臨床経験が豊富で信頼性が高いといえます。

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会も、治療先の選択肢としてこの「矯正歯科専門開業医」を推奨しています。

医院の公式サイトで資格の有無や診療科目(矯正専門かどうか)を確認するのが、見極めの第一歩です。

③ 複数の矯正方法から提案してくれるか

患者にとって最適な治療法を選ぶには、医院側が複数の矯正方法を提示してくれることが大切です。

矯正にはワイヤー、マウスピース、部分矯正など複数の選択肢があり、歯並びの状態や生活スタイルによって適した方法が変わります。

「うちではこの方法しかやっていません」と決め打ちする医院では、最適な治療法と出会えない可能性も。

どのような矯正方法があるのか、やりたい矯正方法を扱っているかを事前に公式ホームページなどで確認しておきましょう。

④メリット・デメリットを正直に説明してくれるか

信頼できる歯科医師は、治療の良い点だけでなくリスクや限界も包み隠さず伝えてくれます。

例えば、抜歯の有無や歯根吸収のリスク、後戻りの可能性などをきちんと説明してくれる医師は、患者の将来まで見据えた治療を行ってくれることが多いです。

カウンセリング時には、「この治療法のデメリットもありますか?」「抜歯の可能性はありますか?」といった質問をしてみましょう。真摯に答えてくれる姿勢があるかどうかで、信頼できるか判断できます。

⑤ 通いやすい立地・診療時間か

矯正治療は1〜2年以上の通院が必要になるため、無理なく通える場所・時間にあることが治療の継続に直結します。

「最初はやる気があったけど、通院が大変で途中で投げ出してしまった」という声も少なくありません。

医院を探す際は、自宅や職場・学校からのアクセス、平日夜や土日の診療時間を確認しておきましょう。Googleマップでの距離感や、駅からのルートも事前にチェックしておくと安心です。

⑥ 総額や支払い方法が明確になっているか

矯正治療は自由診療で高額になりがちだからこそ、「総額が明示されているか」は非常に重要なチェックポイントです。

矯正装置料のほかに、調整料・リテーナー費用・再診料などが追加でかかるケースも多く、見積もりが曖昧なまま進めると「思ったより高かった…」と後悔する原因に。

医院選びの際は、初診相談時に「追加料金の有無」「通院ごとの費用」までしっかり確認しましょう。

支払い方法も一括・分割・デンタルローン対応など選べるかどうか、柔軟性をチェックしておくと安心です。

あわせて読みたい

【2025年最新】大人の歯列矯正の費用を徹底解説!値段相場や料金は?【矯正経験者250名に聞いてみた】

⑦ トラブル時の対応体制は整っているか

矯正中に装置が壊れたり、強い痛みが出たりしたときの対応体制が整っているかも重要なポイントです。

装置の不具合や急な違和感は誰にでも起こり得るものです。事前に、「急なトラブル時はどうすればいいか」「連絡方法はあるか」などを初診で確認しておくことで、安心して通い続けられる歯科医院が見つけやすくなります。

忙しくて通院する時間が限られている方は、診療時間外の相談は可能か、LINE対応や週末診療を行っているかなどもチェックしておきましょう。

⑧ 担当医が固定かどうか

歯の動きや経過の微妙な変化を見逃さずに治療を進めるには、担当医が固定かどうかもチェックしておくことが大切です。

毎回違う医師が担当する医院よりも、一貫して同じ医師が診てくれる体制のほうが治療の質と安心感が高まります。

医院選びでは、「担当医制かどうか」「途中で医師が変わることはあるか」を事前に質問してみましょう。

公式サイトや口コミに「担当の○○先生がずっと見てくれた」という声があるかも、ひとつの判断材料になります。

⑨ 院内の設備や衛生面が整っているか

矯正治療は精密な診断と長期の通院が必要なため、設備の充実度や院内の衛生環境も選定基準になります。

初診相談では内装がきれいで清潔感があるか、使い捨て器具や滅菌処理が徹底されているかなども確認しておきましょう。

CTやセファロ(横顔のレントゲン)など、正確な診断に欠かせない機器が揃っているかどうかで、治療の質にも差が出ます。

医院の公式サイトやSNSで院内の雰囲気をチェックしたり、Google口コミでの衛生面の評価を見るのもおすすめです。

⑩ 口コミや症例実績が確認できるか

実際に通った患者の声や、どんな症例に対応してきたかの実績は、医院選びの“最後のひと押し”になります。

口コミには「説明が丁寧だった」「途中で不安にならずに済んだ」などリアルな治療体験が記されており、医院の対応力や雰囲気もわかります。

GoogleマップやSNS、公式サイトの患者の声コーナーを確認し、自分と似た症例が紹介されているかもチェックしましょう。

ただし、口コミはあくまで個人の感想に過ぎないため、すべてを鵜呑みにせず“参考程度”にとどめるのが賢明です。

人によって感じ方や求める基準が異なるため、実際に自分で相談し、納得できる説明があるかどうかを重視しましょう

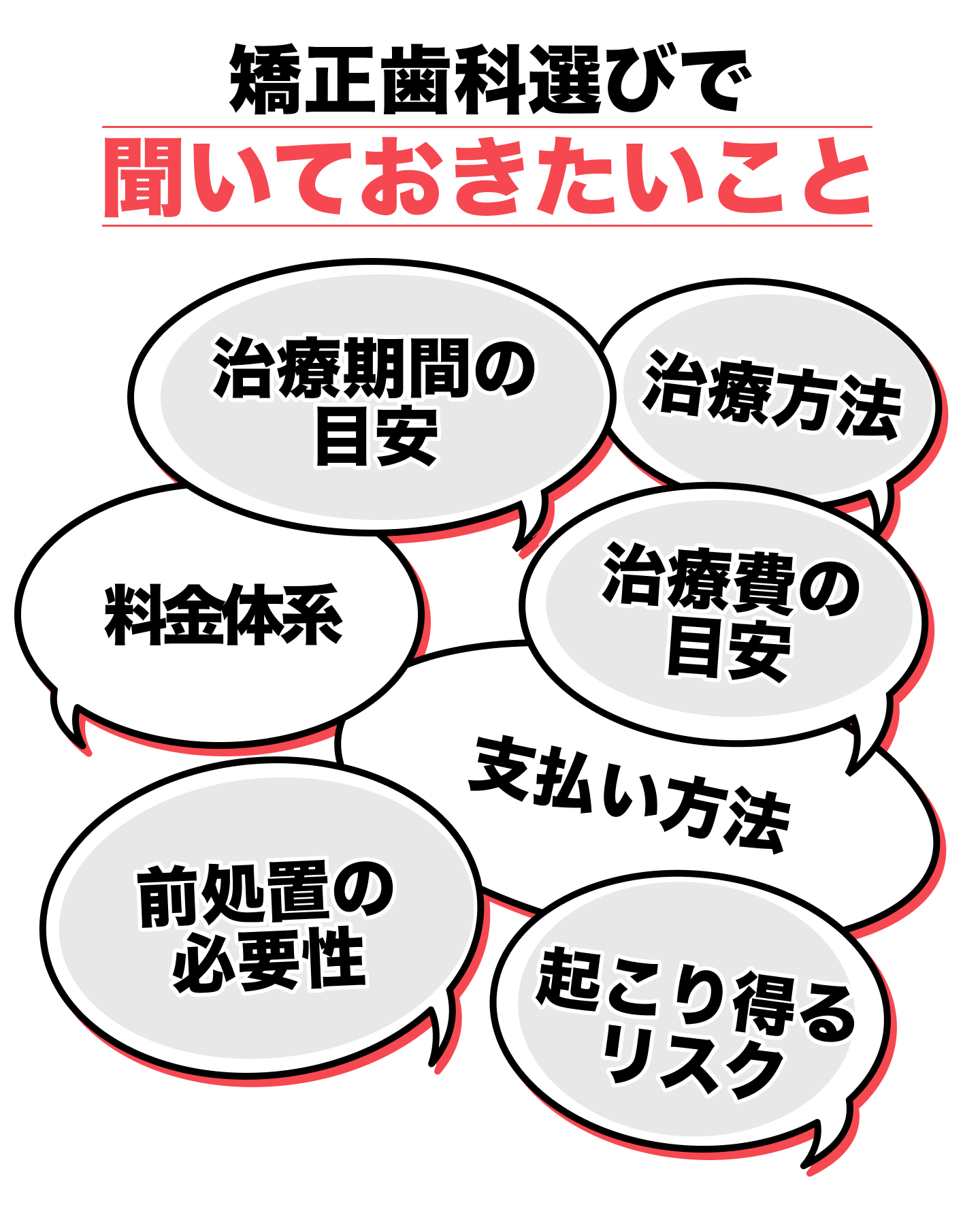

【保存推奨】初診の矯正相談で必ず聞いておきたい質問集

初診相談で必ず聞いておきたい質問は以下のとおりです。

【治療期間】私の歯並びはどれくらいで治せそうですか?

初診相談では、ご自身の状態に合わせた「おおよその治療期間の目安」を聞いておきましょう。なぜなら、治療期間はモチベーションの維持や予定管理に直結する重要な要素だからです。

矯正治療は一般的に1年〜2年ほどかかりますが、実際の期間は歯並びの状態や治療方法によって異なります。

たとえば、全体矯正と部分矯正でも期間に大きな差が出るほか、年齢や骨格の状態によっても動きやすさが変わります。

治療が続けられるか心配な方は、初診相談時に治療期間の目安に加え、「通院頻度」や「途中で中断したらどうなるか」なども確認しておきましょう。

【治療方法】私の歯並びにはどの治療法が向いていますか?

治療法の選び方次第で、仕上がりや通院負担が大きく変わります。

自分に合っていない方法を選ぶと、後戻りや効果の実感不足につながる可能性も。

医師から「なぜこの方法なのか」「ほかの方法との違い」まできちんと説明してもらうことが、後悔しない選択につながります。

【費用総額】矯正にかかる費用は最終的にいくらになりますか?

矯正治療は自由診療であり、クリニックによって料金体系が大きく異なります。

初診時に提示される金額が総額なのか、それとも調整料・保定装置・再診料などが別途発生するのかを明確に確認しましょう。

「追加費用がかかるのはどのタイミングか」「治療中に方針が変わった場合の費用は?」なども含めて質問しておくと、後々の金銭的な不安が減ります。

【支払い方法】分割払いやデンタルローンには対応していますか?

支払い方法が柔軟かどうかで、治療スタートのハードルが大きく変わります。

矯正治療は一括だと数十万円単位になることもあるため、分割払いやデンタルローンの選択肢があるかどうかは非常に重要です。

金利や分割手数料、利用できるカードなども含めて、無理なく支払える方法があるかも聞いておきましょう。

【あわせて読みたい】

【担当医制】毎回、同じ先生に診てもらえますか?

同じ医師が一貫して担当することで、治療の精度も安心感も格段に高まります。

治療の微細な進行や過去の処置内容を把握している医師なら、万が一のトラブル時にも迅速な判断が可能です。

「毎回同じ先生が診てくれるのか?」「途中で担当が変わることは?」といった点は、継続性のある治療のためにしっかり確認しましょう。

【トラブル対応】装置の不具合など緊急時はどのように対応してもらえますか?

矯正中のトラブルは誰にでも起こり得るため、対応体制は事前に確認しておくことが大切です。

装置が外れた、痛みが強い、口内炎ができたなど、矯正中の不具合には迅速な処置が必要になる場面もあります。

「診療時間外の連絡方法はあるか」「急患対応の曜日は決まっているか」など、いざというときに慌てないための備えを確認しておきましょう。

【前処置の有無】抜歯や虫歯治療は必要になりそうですか?

矯正前に必要な処置の有無も確認しておきましょう。なぜなら、前処置の有無によって、治療のスケジュールや費用が変わることがあるからです。

前処置の例としては、歯を並べるスペースを作るための抜歯や、虫歯・歯周病の先行治療などが必要なケースが挙げられます。

治療に入る前の準備があるかどうか、「どのタイミングで何をやるのか」まで含めて説明を受けておくと安心です。

【リスク説明】後戻りや副作用のリスクについて教えてもらえますか?

治療開始前のリスク確認は絶対に行っておきたいポイントの一つです。矯正治療は医療行為である以上、リスクがゼロではありません。

歯根吸収や歯肉退縮、後戻りといったトラブルは、事前にしっかり理解しておくことで防ぎやすくなります。

信頼できる医院ほど、良い面だけでなくリスクについても丁寧に説明してくれるものです。

「この治療法にどんなリスクがありますか?」とストレートに聞いてみましょう。

【初診の準備】初診相談に必要な持ち物や準備はありますか?

初診相談をより有意義にするには、事前準備をして臨むことが大切です。

過去の治療歴やレントゲン画像、医療証などが必要な場合もあるため、医院ごとの案内をチェックしておきましょう。

あわせて、事前に聞きたいことをメモしておくと、時間を無駄にせず納得感のあるカウンセリングが受けられます。

初めての矯正治療で「何を聞けばいいのか分からない」という方は、最低でも上記で紹介している質問内容を必ず確認しておきましょう。

なお、マウスピース矯正Oh my teethでは、カウンセリング・精密検査を無料で実施しています。

日本矯正歯科学会の認定医も在籍しており、検査後は結果をもとに、あなたに合った矯正方法や治療の進め方、費用の目安などを丁寧にご案内。歯並びの状態や希望する矯正方法によっては、ワイヤー矯正やインビザラインのご案内も可能です。

もちろん無理に契約を勧めることはありませんので、「まずは気軽に情報収集したい」という方も安心してご利用いただけます。

クリニック選びに迷っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

矯正歯科の選び方でよくある疑問(FAQ)

矯正歯科選びに悩んでいる方の中には、「どこも同じように見えるけど、実際どう違うの?」「選ぶポイントがいまいちピンとこない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

このパートでは、初めての矯正治療を検討している方が特に疑問に思いやすいポイントを4つに絞り、わかりやすく解説します。

よくある疑問

- 矯正歯科と一般歯科・審美歯科はどう違う?

- 認定医と専門医 ってどう選べばいい?

- 矯正相談で何を伝えればいい?準備すべきことは?

- 矯正歯科医選びでありがちな失敗とは?

矯正歯科と一般歯科・審美歯科はどう違う?

矯正歯科は“歯並び・噛み合わせの専門医”であり、一般歯科や審美歯科とは治療の目的も内容も異なります。

一般歯科では虫歯や歯周病の治療、審美歯科ではホワイトニングやセラミックなど見た目の改善が主となりますが、矯正歯科では「噛み合わせの機能改善」と「長期的な歯の健康維持」が目的です。

中には「矯正もできます」と掲げている一般歯科もありますが、専門的な知識や技術が不足しているケースもあるため注意が必要です。

矯正歯科を選ぶ際は、“矯正を専門とする医師”が在籍しているかを必ず確認しましょう。

認定医と専門医ってどう選べばいい?

医師の専門性を見極めるには、学会が定める「認定医」や「専門医」の資格をチェックするのが確実です。これらの資格は、矯正治療の臨床経験・技術・知識が一定基準を満たしている医師にのみ与えられます。

例えば、日本矯正歯科学会の資格制度では以下のような基準が設けられています。

- 認定医:大学病院や矯正専門機関で5年以上の臨床経験を持ち、学会での発表や審査に合格した医師

- 専門医(臨床指導医):認定医のうえで、多数の症例提示と臨床試験の合格が必要

- 指導医:認定医・専門医を指導する能力があると評価された上位資格の医師

特に日本矯正歯科学会は国内最大の矯正学会で、信頼性の高い制度を整えています。

ほかには「日本成人矯正歯科学会」や「日本歯科矯正専門医認定機構」などもありますが、日本歯科矯正専門医認定機構には“認定医”の制度がないため、資格の種類には注意が必要です。

医院選びでは、公式サイトに記載された資格情報だけでなく、学会の認定医検索ページで名前を調べるのも確実な方法です。

矯正相談で何を伝えればいい?準備すべきことは?

信頼できる矯正歯科を選ぶためには、矯正相談の際に以下のような自分の希望や要望を伝えることも大切です。

- 現在の悩み(出っ歯が気になる・食べる際に噛みにくい など)

- 矯正治療によってどんな歯並びになりたいか

- 治療を完了させたいタイミング

- 歯科矯正にかけられる予算

現在の悩みと治療で目指したいゴールが定まっていると、歯科医師もそれに応じた適切な治療方法を提示しやすいです。

また歯科矯正を完了したいタイミングや、希望する予算を伝えておくと、それに応じたスケジュールを立ててくれたり、矯正方法を提示してくれたりします。

重要な質問を聞き忘れることがないよう、初診相談へ行く際はメモを準備しておくとよいでしょう。

矯正歯科医選びでありがちな失敗とは?

最も多いのは、費用や治療方法の確認不足による後悔です。

「追加費用が後から発生した」「思っていた仕上がりと違った」「マウスピース矯正が自分には合わなかった」など、初診時の確認不足から生じる失敗がよくあります。

また、口コミや知名度だけで選び、自分に合った医師や治療方法ではなかったというケースも珍しくありません。

医院選びでは「自分に合っているかどうか」を軸に、複数院で相談して比較するのが成功への近道です。

矯正歯科選びで失敗しないためのポイントについてくわしく知りたい方は、以下の記事を参考にしてくださいね。

あわせて読みたい

歯列矯正の失敗事例7選と原因│失敗しないための対策を解説

あわせて読みたい

マウスピース矯正のよくある失敗7選!契約する前に知っておきたい失敗例と対策

選び方が不安な場合は複数の矯正歯科で相談してみよう

歯並びは一人ひとり異なるため、適切な矯正方法も異なってきます。

事前に公式ホームページの情報や、口コミを調べてみて、通いたい矯正歯科をピックアップしてみましょう。もちろん、実際に行ってみないとわからない部分がたくさんありますので、今回紹介したポイントを踏まえて、ぜひ一度相談してみるとよいでしょう。

矯正相談は無料で行っているクリニックも多いため、ぜひ近所の矯正歯科クリニックを調べてみてくださいね。

以下の記事では各エリアのおすすめ矯正歯科クリニックをまとめています。あわせて参考にしてみてください。

マウスピース矯正Oh my teethでは、矯正開始に必要な各種検査(初診料・歯型スキャン・レントゲン)が無料でです。まずはお気軽にご予約ください。

▷無料診断の流れはこちら